Klostergarten

„Ora et labora“ – geistige und körperliche Arbeit verbinden sich im Klostergarten und tragen Früchte – buchstäblich.

Der Kräutergarten beim Hirsauer St. Aurelius-Kloster wurde vor vielen Jahren von einer Gruppe Vereinsmitglieder angelegt.

Erfahren Sie hier mehr.

Kräutergärten im Mittelalter

Einen Kräutergarten anzulegen, war für die Mönche von großer Wichtigkeit. Nicht nur, dass zur geistigen Arbeit der körperlichen Arbeit „ora et labora“. …

Bezüge zur Hirsauer Kloster-

geschichte

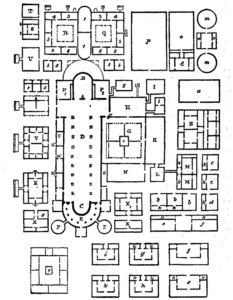

Der berühmte St.Galler Klosterplan (um 826) verweist im “ Herbularius“, dem Kräutergarten, bereits auf 16 Arzneikräuter. Als Idealplan für …

Das Kräutergarten-Projekt des Vereins

Der heutige Kräutergarten wurde im Jahr 1996 angelegt. Auf Anregung von Klaus-Peter Hartmann entstand nach mehrjährigen Vorplanungen …

Das Kräutergarten-Team

Ein Team aus ehrenamtlichen Helfern des Vereins der Freunde Kloster Hirsau e.V. unter der organisatorischen Leitung von Hans-Martin Dittus …

Die Pflanzen

Entdecken Sie hier die Besonderheiten aller Pflanzen des Klostergartens. Per QR-Code können diese auch direkt vom Beet aus abgerufen werden.

Kräutergärten im Mittelalter

Einen Kräutergarten anzulegen, war für die Mönche von großer Wichtigkeit. Nicht nur, dass zur geistigen Arbeit der körperlichen Arbeit „ora et labora“ große Bedeutung zugesprochen wurde, der Garten diente sowohl der wirtschaftlichen Versorgung als auch kontemplativer Betrachtung und Erbauung der Seele.

Klöster wurden schon früh zu einem Hort der Wissenschaften. Auch antike Autoren gehörten zur Ausbildung der Mönche. Mit dem Wissen um die Heilkräfte der Kräuter wurden Grundlagen der Heilkunst mit Pflanzen gelegt, die noch heute ihre Gültigkeit besitzen.

Bezüge zur Hirsauer Klostergeschichte

Der berühmte St. Galler Klosterplan (um 826) verweist im “Herbularius“, dem Kräutergarten, bereits auf 16 Arzneikräuter. Als Idealplan für benediktinische Klöster wurde er zum Leitbild einer klösterlichen Anlage, so auch für das Kloster auf der Reichenau. Hier entstand unter Walahfrid Strabo (808 -849), Abt des Benediktinerklosters, der als Vorbild dienende mittelalterlichen Kräutergarten, der “Hortulus“. Sein in 444 Versen abgefasstes Lehr- und Preisgedicht “De cultura hortorum“ (Über den Gartenbau) beschreibt 23 Pflanzen, die Arbeit im Garten, ihre Mühen und Segnungen, sowie die Vorzüge und Wirkungen einzelner Kräuter-und Gemüsepflanzen.

Walahfrid Strabo hielt sich auch im Benediktinerkloster Fulda auf, lernte Hrabanus Maurus (780-856) und dortige Schriften über Pflanzenkunde kennen – und von Fulda kamen auch die Mönche des ersten Aureliusklosters von 830 in Hirsau.

Abt Wilhelms “Constitutiones Hirsaugienses“ aus dem Jahr 1085 berichten von den Tätigkeiten des „hortulano“, des Klostergärtners. Es solle „gejätet“ und „Unkräuter herausgerissen“ werden. Heilpflanzen sollen zudem „für die Kranken und Schwachen“ eingesetzt werden.

Auch Hildegard von Bingen (1098-1179), die mit dem späteren Abt Manegold von Hirsau über theologische und moralische Fragen in Briefwechsel stand, widmete sich in ihrem eigenen Kloster auf dem Rupertsberg intensiv der Heilkraft der Kräuter. Auch aus ihrem Arzneischatz findet sich im heutigen Kräutergarten St.Aurelius das ein oder andere Gewächs.

Das Kräutergartenprojekt des Vereins

Der heutige Kräutergarten wurde im Jahr 1996 angelegt. Auf Anregung von Klaus-Peter Hartmann entstand nach mehrjährigen Vorplanungen, beginnend mit einer Ausschreibung der VHS Calw auf der Suche nach interssierten Mitstreitern. Ein dafür geeignteter Platz zur Anlage eines solchen Kräutergartens wurde schließlich im ehemaligen Kreuzgarten des Aureliusklosters gefunden.

Mit technischer Unterstützung der Stadt Calw und in Absprache mit dem Staatlichen Denkmalamt wurde der Untergrund aus archäologischen Gründen nur bis auf maximal 30 cm Tiefe ausgehoben, die Beetfassungen in Holzbohlen ausgeführt und mit Erde gefüllt. Die Struktur der Beete mit Holzeinfassungen folgt dem traditionellen Schema und ist in ihrer Anordnung dem mittelalterlichen Garten des Walahfrid Strabo nachempfunden.

In 37 Beeten gibt es heute etwa 50 Pflanzensorten. So ist hier hinter der Aureliuskirche in Hirsau ein Kleinod entstanden, das mit dem Duft der Kräuter und farbigen Blüten verzaubert.

Das Kräutergartenteam

Ein Team aus ehrenamtlichen Helfern des Vereins der Freunde Kloster Hirsau e.V. unter der organisatorischen Leitung von Hans-Martin Dittus betreut die laufenden Gartenarbeiten. Dazu gehören die Pflege der Beete, Auswahl und Erneuerung von Pflanzen und Ernte von Samen zur Weiterverwendung. Und nicht zuletzt das Gießen: An manch heißen Sommertag ist das Team wechselnd im Einsatz, um die Pflanzen mit Wasser zu versorgen. Die Gärtnerei der Stadt Calw unterstützt das Projekt zudem durch Pflege der Wege, Bereitstellung von Wasser, oder anderer technischer Hilfeleistungen.

Für die fachliche Beratung ist Frau Ortrud Grieb, Gartenbauingenieurin und Gärtnerin aus Leidenschaft, zuständig. Mit ihrer Erfahrung und ihrem großen Wissen leitet sie das Team im Umgang mit den Kräuterpflanzen an. So manches herausgerissene “ Unkraut“ entpuppt sich als wertvoll, wo zuviel ist, wird ausgeputzt, und die gemeinsamen Arbeitseinsätze lassen das Team am Ende des Tages zufrieden auf ihre Arbeit blicken. Im Herbst bildet ein gemeinsamer Gartentag den Abschluss des Gartenjahres.

Eine Besonderheit, außerhalb des Gartens auf der Wiese direkt hinter der Kreuzgangmauer gelegen, ist der vom Verein im Jahr 2014 angepflanzte Maulbeerbaum. Die schwarzen Früchte wurden schon bei Abt Wilhelm, frisch geerntet, auf dem Speisezettel der Mönche erwähnt. Im letzten Jahr wurde dort der Baumbestand durch weitere Obstbäume der Stadtgärtnerei Calw ergänzt.

Führungen im Hirsauer Kräutergarten können je nach Jahreszeit auf Anfrage gebucht werden.

Akelei – Aquilegia vulgaris

Blütezeit

Mai bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die Akelei ist heimisch. Sie wächst in Deutschland gerne in lichten, eher etwas wärmeren Laubmischwäldern der Mittelgebirge. Sie liebt Halbschatten, kalkreichen, humosen und nicht zu nassen Boden. Sommertrockenheit verträgt sie gut. Die Pflanzen werden nicht alt, samen sich aber gerne aus, wenn sie sich wohlfühlen.

Verwendung

Die Akelei ist leicht giftig, wurde aber früher in der Volksmedizin als Liebes- und Potenzmittel benutzt. Hildegard von Bingen empfiehlt den Akeleitee äußerlich bei schweren Hautkrankheiten und zum Gurgeln bei Verschleimung. Heute wird Akelei nur in der Homöopathie verwendet.

Besonderes

Die Wildform blüht blau, manchmal auch weiß. Zuchtformen für den Ziergarten gibt es in unterschiedlichen Farben und Größen.

Alant - Inula helenium

Blütezeit

Juli bis Oktober

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Alant kommt aus Südwestasien und Südosteuropa. In Deutschland findet man ihn verwildert an sonnigen Stellen neben Gehölzen. Er liebt Wärme und Sonne und einen einigermaßen nahrhaften, frischen Boden. Sommertrockenheit verträgt er super. Man kann die Pflanzen im Frühling teilen. Sie wachsen unkompliziert und schnell.

Verwendung

Griechen und Römer verwendeten die getrockneten, nach Veilchen duftenden Wurzelstöcke als Gewürz, das den Körper reinigen sollte. Die Germanen nutzten ihn als Amulett oder Räuchermittel gegen Dämonen und Pest. Im Mittelalter war der Alant ein wahres Allheilmittel. Vor allem der Alantwein, auch „potio Paulina“ genannt, war äußerst beliebt. 1421 gab es in Wörth an der Donau extra eine herzogliche bayerische Alantweinsiederei. Aber auch Salbe und Tabak waren beliebt. Die Bitterstoffe und ätherischen Öle sind tatsächlich sehr wirksam. Sie desinfizieren die Atemwege, erleichtern das Abhusten, helfen bei Magenbeschwerden, fördern die Verdauung, helfen bei Infektionen der Harnwege, Wurmbefall und Menstruationsbeschwerden. Wegen häufiger Allergien und der Auslösung von Erbrechen und Durchfall bei Überdosierung wird der Alant heute selten genutzt. Zum Trocknen erntet man die Wurzeln über Winter. Im Frühling eignen sich ganz junge Blätter als bitteres Suppengewürz. Die gelben Strahlenblüten sind eine hübsche Deko.

Besonderes

Der Alant ist eine imposante, pflegeleichte Staude für naturnahe Gärten. Die Blüten ziehen viele Insekten an.

Andorn - Marubium vulgare

Blütezeit

Juni bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der Andorn stammt aus dem Mittelmeerraum, kam aber schon vor 4000 Jahren nach Mitteleuropa. Früher wuchs er in Deutschland gerne an sonnigen, trockenen Stellen in den Dörfern, am liebsten an Miststellen, wo viel Stickstoff im Boden war. Da es solche Stellen in unseren Dörfern kaum noch gibt, ist auch der Andorn sehr selten geworden. Feuchten Boden und viel Regen vertragen die Pflanzen schlecht. Man kann sie durch Stecklinge vermehren.

Verwendung

Der Andorn zählt mit zu den ältesten Arzneipflanzen, kein Wunder, denn er schmeckt wie echte Medizin. Im alten Ägypten nutzte man ihn gegen Krankheiten der Atmungsorgane. Im antiken Griechenland wurde er gegen Wunden, fressende Geschwüre, Asthma, Husten und Seitenstechen eingesetzt, im Mittelalter schließlich gegen Lungenleiden, Gallen- und Lebererkrankungen, Seitenstechen, ausbleibende Menstruation, Hautgeschwüre und Verstopfung. Paracelsus bezeichnete den Andorn als Arznei der Lunge. Im Volksglauben galt er als hexenvertreibend. Man sammelt die blühende Pflanze. Tee und Presssaft schmecken furchtbar, Sirup oder Bonbons besser. Die Bitterstoffe regen Leben und Galle an und verbessern die Verdauung. Die ätherischen Öle helfen bei Husten, die Gerbstoffe wirken gegen Durchfall.

Besonderes

Große Mengen können zu Herzrhythmusstörungen führen, freiwillig wird man sie wohl nicht zu sich nehmen.

Baldrian - Valeriana officinalis

Blütezeit

Mai bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Baldrian ist in Europa heimisch und wächst am liebsten in der Sonne an Gräben, Bachufern und in feuchten Wiesen. Im Halbschatten kommt er auch mit trockeneren Standorten zurecht.

Verwendung

In den mittelalterlichen Kräuterbüchern hilft er gegen fast alle Leiden, im englischen heißt er deswegen auch „all heal“ – Allesheiler. Am auffälligsten ist seine Verwendung als Augenmittel. Die mittelalterlichen Kräuterkundigen hatten für die Augenwirkung eine einleuchtende Erklärung. Katzen lieben Baldrian, Katzen haben gute Augen, also macht Baldrian gute Augen. Man verwendete ihn gegen alle Augenkrankheiten, auch gegen Sehschwäche. Dazu trug man ihn oft als Amulett um den Hals. Inzwischen hat sich seine Wirkung gegen Unruhe, Nervenschwäche und Schlaflosigkeit herumgesprochen. Wirksam sind die Wurzeln, die man über Winter ausgräbt. Erst beim Trocknen entfalten sie den typischen Baldriangeruch. Gebräuchlich sind Tee, Baldriantinktur, Baldrianwein und Baldrianbäder. Um eine Wirkung zu erzielen, muss man relativ hoch dosieren. Dann ist die beruhigende Wirkung mit gleichzeitiger Steigerung des Konzentrations- und Leistungsvermögens nachgewiesen, aber nicht bei allen Menschen.

Besonderes

Kater lieben Baldrian, wälzen sich darin und buddeln ihn sogar manchmal aus. Er riecht nämlich täuschend echt, wie eine läufige Katze. Der Saft aus Baldrianblüten bringt Kakteen zum Blühen.

Beinwell - Symphytum officinale

Blütezeit

Mai bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der Beinwell ist heimisch. Er liebt nasse, nährstoffreiche Böden an Gräben, Bachufern oder Wiesen, wuchert aber auch in frischen, humosen Böden wie Unkraut. Mit seinen tiefen Wurzeln holt er Nährstoffe und Wasser aus tieferen Schichten, so dass er Sommertrockenheit problemlos übersteht. Am liebsten steht er in der Sonne, wächst aber auch im Halbschatten. Wo er sich wohlfühlt, samt er sich stark aus. Man kann die Pflanzen im Frühling teilen. Wurzeln, die beim Ausgraben im Boden bleiben, treiben meist wieder aus.

Verwendung

Der Beinwell wurde bereits bei den Griechen lobend erwähnt. Im Mittelalter fand er rege Anwendung, hauptsächlich bei Wunden und Knochenbrüchen. Man legte die zerstoßene Wurzel oder die Blätter auf offene, eitrige Wunden und auf Knochenbrüche. Auch heute nutzt man den Beinwell gerne, vor allem in Form von Kyttasalbe. Wer selber Salbe machen möchte, gräbt die Wurzeln im Winterhalbjahr aus. Mit Olivenöl und Bienenwachs entsteht eine wunderbare Salbe. Natürlich kann man die Wurzeln auch frisch auflegen, sie kleben aber furchtbar. Die Wurzel wirkt wundheilungsfördernd, beruhigend und schmerzstillend. Bei Entzündungen der Gelenke, Knochen oder Venen, bei Wunden, Knochenbrüchen, Verstauchungen und Blutergüssen wirkt sie prima. Die eiweiß- und mineralstoffreichen Blätter nutzte man früher in der Küche als Gemüse, sie schmecken prima. Heute weiß man, dass sie Pyrrolizidinalkaloide enthalten, die in größerer Menge die Leber schädigen. Äußerlich angewendet, besteht aber keine Gefahr.

Besonderes

Beinwell neben dem Kompost holt Nährstoffe wieder nach oben, die bei starken Regenfällen im Boden versickert sind. Die Blätter des Beinwells, aufs Beet gelegt, ergeben einen wunderbaren Dünger. Vor allem die Regenwürmer freuen sich.

Bertram – Anacyclus pyrethrum

Blütezeit

Juni bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der Mehrjährige Bertram kommt aus dem Mittelmeerraum. Er liebt Sonne, Wärme und einen eher kargen, durchlässigen Boden. Trockenheit steckt er locker weg, ist aber bei staubtrockenem Boden für ein Schlückchen Wasser dankbar. Man kann ihn im Mai aussäen.

Verwendung

Vor allem Hildegard von Bingen empfahl den Bertram als Gewürz und Heilmittel für jeden Tag. Das Wurzelpulver schmeckt leicht scharf und sollte vor allem die Fäulnis im Darm vertreiben und einen klaren Verstand machen. Außerdem empfahl sie es bei Lungen-, Herz- und Magenproblemen. Noch heute ist das Wurzelpulver ein wichtiges Mittel in der Hildegard-Medizin. In der Volksmedizin galt der Bertram im Mittelalter als Allheilmittel. Wissenschaftler fanden unter anderem ätherische Öle und Gerbstoffe, die im Tierversuch eine entzündungshemmende, schmerzstillende und wundheilende Wirkung bestätigten. Das enthaltene Pyrethrin legt nahe, Bertram nur in kleinen Mengen zu verwenden.

Besonderes

Pyrethrin vertreibt Insekten, denn es wirkt als Nervengift. Bei geringer Dosierung des natürlichen Wirkstoffs erholen sich die Insekten schnell wieder, denn sie können es abbauen. Beim Menschen ist es genauso. Viel tödlicher wirken künstlich hergestellte Pyrethroide.

Bohnenkraut (Bergbohnenkraut) - Satureja montana

Blütezeit

September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der Halbstrauch kommt aus dem Mittelmeerraum und mag es sonnig und warm. Er bevorzugt leichte, kalkhaltige Böden, die man im Frühling mit sehr wenig abgelagertem Kompost versorgen kann. Im Sommer und Herbst sollte man nicht düngen und ab Mitte September nicht mehr schneiden, damit die Triebe vor dem Winter ausreifen können. Frische Triebe erfrieren im Winter leicht. Vermehren kann man durch Teilung, Stecklinge oder Aussaat.

Verwendung

Im Mittelalter war das Bohnenkraut ein leber- und uterusreinigendes Mittel. Noch mehr schätzte man seine appetitanregende, magenstärkende und aphrodisierende Wirkung. Heute setzt man es als blähungstreibendes Gewürz ein. Den höchsten Aromagehalt hat es kurz vor der Blüte. Zu diesem Zeitpunkt sollte man die zum Trocknen gedachten Triebe ernten, dabei aber nicht zu stark zurückschneiden. Frische Blättchen kann man jederzeit zupfen.

Besonderes

Bohnenkraut ist eine sehr gute Bienenweide und wird zur Blütezeit von vielen Insekten umschwärmt.

Borretsch - Borago officinalis

Blütezeit

Juni bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die einjährige Pflanze stammt aus dem Mittelmeerraum. Sie liebt Sonne und feuchten, nahrhaften Boden. Wo sie sich wohlfühlt, sät sie sich leicht aus. Dabei wandern die schweren, schwarzen Samen weit im Garten umher, auf den Schultern von Ameisen, die ganz wild auf die essbaren Samenanhängsel sind und sie deshalb in Richtung ihrer Nester tragen.

Verwendung

Bei den Römern war Borretsch außerordentlich beliebt, er sollte die Menschen fröhlich machen und die Traurigkeit vertreiben. Auch im Mittelalter schreibt Tabernaemontanus: „Unter Tags fünff Löffel voll getrunken / reinigt das Geblüt von aller Unsauberkeit. Nimmt auch alle schwärze Fantasey und Traum / und was sich von böser Melancholey erhebt.“ Heute spielt der Borretsch als Heilpflanze keine Rolle mehr. Bis vor kurzem waren Blätter und Blüten in der Küche sehr beliebt. Seit bekannt wurde, dass die Pflanze leberschädigende Pyrrolizidinalkaloide enthält, sollte man sie aber nur in kleinen Mengen verwenden.

Besonderes

Die kleinen blauen Blüten ziehen ganze Bienenschwärme an und ehrlich gesagt, kann ich die Fröhlichkeit erzeugende Wirkung nachvollziehen, wenn ich an einem sonnigen Tag dem Gewusel an den Blüten eine Weile zuschaue.

Christrose – Helleborus niger

Blütezeit

Januar bis April

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die wintergrüne Staude kommt aus den Zentral- und Ostalpen und liebt halbschattige, humose, eher kalkreiche Standorte in Bergwäldern. Unter laubabwerfenden Gehölzen kann sie auch im Schatten stehen, denn dort bekommt sie im Winter zur Blütezeit genug Sonne. Sommertrockenheit steckt sie gut weg. Wo sie sich wohlfühlt, samt sie sich gerne aus.

Verwendung

Früher wurde das Wurzelpulver trotz seiner starken Giftigkeit als herzstärkendes und wassertreibendes Mittel verwendet. Der Name Nieswurz stammt von der Verwendung als Schnupftabak, vor dessen extremer Wirkung schon damals gewarnt wurde. Hohe Dosierung konnte zum Tod führen.

Besonderes

Die Christrose ist in allen Teilen tödlich giftig, für homöopathische Mittel wird sie stark verdünnt.

Dost - Origanum vulgare

Blütezeit

Juli bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Wo sie sich wohlfühlt, wächst die heimische Staude wie Unkraut, vor allem liebt sie trockene, sonnige, warme Standorte auf durchlässigen, humosen Böden. Dort samt sie sich auch gerne aus, Teilung ist leicht möglich. Je mehr Sonne sie bekommt, desto mehr Aroma bildet sich.

Verwendung

Im Mittelalter schrieb die heilige Hildegard, es genüge, davon zu essen oder ihn zu berühren, um die Lepra zu bekommen. Genauso könne man aber die Lepra damit auch wieder heilen. Später war der Dost in der Volksmedizin ein Allheilmittel, wie ein Spruch aus dem Kinzigtal ausdrückt: „Nimm Dost onn Johannesblout, Dai sai für alle Kranket gout!“ Er wurde für wirklich alles eingesetzt, von Wassersucht über Gedächtnisschwund bis hin zum Liebeskummer. Außerdem taucht er in alten Sagen als Teufelsvertreiber auf, der Teufel mag den Dost nämlich absolut nicht riechen. Heute verwendet man ihn hauptsächlich in der Küche als Oreganoersatz, in der Blütezeit ist das Aroma am stärksten. Der Oregano aus dem Mittelmeerraum ist aber sehr viel aromatischer. Der Tee aus Dost schmeckt auch gut, die Gerb- und Bitterstoffe lindern Magen-Darm-Beschwerden, außerdem wirkt er ein wenig beruhigend.

Besonderes

Dost ist ein wahrer Schmetterlingsmagnet, andere Insekten mögen ihn natürlich auch.

Duftveilchen - Viola odorata

Blütezeit

März bis April

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Das heimische Duftveilchen liebt im Sommer schattige Plätze mit humosem, frischem, nährstoffreichem Boden wie in Gebüschen, lichten Laubwäldern oder Obstgärten. Nur im Frühjahr mag es Sonne. Es ist etwas wärmeliebend und kreuzt sich leicht mit anderen Veilchenarten, so dass hier im Klostergarten fast nur Bastarde zu finden sind. Bei uns fühlt es sich am wohlsten zwischen den Iris. Wo es ihm behagt, samt es sich leicht aus. Die Samen werden von Ameisen verschleppt und keimen deshalb überall in der Umgebung.

Verwendung

Horaz (65-8 v. Chr.) rügte seine Landsleute, weil sie mehr Zeit mit dem Anbau der Veilchen (die sie zum Würzen ihrer Weine benötigten) verbrachten, als mit ihrer Arbeit an den Olivenbäumen. Später galt das Duftveilchen als super Mittel gegen Katzenjammer. Im Mittelalter wurde es gegen Kopfschmerzen, Brustleiden, Husten, Augenentzündungen und Harnbrennen eingesetzt. Auch war es durch seine blaue Farbe, seinen Duft und seine Bescheidenheit dreifaches Symbol der Jungfrau Maria und fand so seinen Weg auf manch religiöses Gemälde. Heute nutzt man Duftveilchen zum Aromatisieren von Speisen, in der Parfümherstellung und als wirksames Hustenmittel gegen trockenen Husten. Die Verwendung weniger Blüten und Blätter ist harmlos, größere Mengen und die Wurzeln können Erbrechen auslösen.

Besonderes

Die Blüten der hier wachsenden Bastarde duften zwar kaum. Man kann sie aber trotzdem in kleinen Mengen probieren.

Eberraute - Artemisia abrotanum

Blütezeit

Juli bis Oktober

Heimat, Standort, Anbauhinweise

So ganz genau weiß man nicht, wo der Halbstrauch herkommt, Südosteuropa und Vorderasien sind im Gespräch. Das graue, fein zerteilte Laub verrät, dass er aus einer sonnigen, warmen, trockenen Gegend kommt. Er mag trockene, durchlässige, nicht zu nährstoffreiche Böden. Im Frühling schneidet man die langen Triebe zurück, damit die Pflanzen buschig bleiben. Eberraute wächst recht unkompliziert. Die Vermehrung gelingt am einfachsten durch Absenker oder Stecklinge.

Verwendung

Das Kraut wurde früher gegen Haarausfall, Leber- und Blasenleiden und als Wurmmittel benutzt. Äußerlich benutzte man es gegen Ungeziefer und Epidemien. Kleine Sträußchen, die man bei sich trug, sollten gegen die Ansteckung helfen. Heute ist es ein etwas in Vergessenheit geratenes Küchengewürz mit einem erfrischenden, zitronenähnlichen Geruch. Man kann die Blätter den ganzen Sommer über ernten und verwenden. Die enthaltenen Gerb- und Bitterstoffe helfen bei der Verdauung. Ein starker Tee eignet sich als erfrischender Badezusatz oder als duftende Haarspülung. Auch in Duftkissen macht sich Eberraute gut. Sie wirkt abwehrend gegen Motten, Flöhe und andere Insekten und wirkt leicht desinfizierend.

Besonderes

Streichen Sie vorsichtig mit der Hand über die Pflanze und genießen Sie den Duft. Dosieren Sie in der Küche sparsam, das Aroma ist sehr intensiv. Bei der Trocknung verfliegt es schnell.

Eibisch - Althaea officinalis

Blütezeit

Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische Staude liebt feuchte Wiesen und feuchte Gebüsche mit humusreichem, sandigem Boden, vor allem, wenn der Boden salzhaltig ist. Wilde Pflanzen sind geschützt und dürfen nicht gesammelt werden. Im gemäßigten Meeresklima gedeiht der Eibisch besser, als im heißen, trockenen Süden. Vermehren kann man durch Aussaat oder Teilung.

Verwendung

Im Mittelalter war der Eibisch eine sehr geschätzte Heilpflanze und wurde als schleimlösendes, harntreibendes Mittel benutzt. Aus den Klöstern heraus verbreitete er sich in die Bauerngärten und war ein beliebtes Volksheilmittel gegen Husten, Heiserkeit, Durchfall, Blasenleiden und Wunden. Man verwendet hauptsächlich die Wurzeln mehrjähriger Pflanzen und gräbt sie im Spätherbst aus, da sie dann den höchsten Schleimgehalt haben. Die Schleimstoffe wirken reizmildernd, einhüllend, schleimlösend und entzündungswidrig. Im Spätherbst kann der Schleimgehalt bis zu 36 % betragen. Im Schnitt liegt er aber bei 15 %, während er den Rest des Jahres bei 5 – 7 % liegt. Die Blatt- und Blütendroge weist ca. 6 – 7 % Schleim auf. Bei der Teezubereitung darf der Tee nicht zu heiß werden, denn Eibisch enthält Stärke, die beim Kochen quellen würde und die Schleimstoffe festhalten würde. Deshalb setzt man einen Kaltwasserauszug an, lässt ihn 12 Stunden ziehen und erwärmt ihn dann mäßig. Früher wurden die Wurzelstücke auch als Schnuller benutzt. Außerdem hat man in England die Wurzel kandiert. Das waren die berühmten Marshmallows, die heute jedoch aus anderen Zutaten hergestellt werden. Die jungen Triebe und Blätter eignen sich als Salat und Gemüse.

Besonderes

Im Frühling treibt der Eibisch sehr spät aus.

Eisenkraut - Verbena officinalis

Blütezeit

Juli bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische Staude ist bei uns seit der Jungsteinzeit ein Kulturbegleiter. Sie wächst gerne an Wegrändern, Zäunen, Mauern, Hecken oder auf Schuttplätzen, am liebsten auf schweren, nährstoffreichen Böden in der Sonne. Wo sie sich wohlfühlt, samt sie gerne aus. Auch Teilung ist im Frühling möglich.

Verwendung

Im alten Ägypten war die „Träne der Isis“ eine hochgeschätzte Heil- und Zauberpflanze. Die alten Griechen nahmen Eisenkraut mit, wenn sie in fremde Länder zogen, Gesandte trugen Kränze aus Eisenkraut und Freundschaftsverträge wurden damit besiegelt. Die Römer schmückten den Altar des Jupiter mit Eisenkraut. Die Kelten warfen in hellen Mondnächten Eisenkraut ins Wasser und sagten so die Zukunft voraus, auch Altäre reinigten sie mit Eisenkrauttee. Bei den Germanen war es ein Wunderkraut gegen Kampfwunden, auch konnte es Ketten sprengen und Eisen härten. Im Mittelalter braute man Zaubersalben daraus, sah es als Universalheilkraut mit riesigen Kräften an. Heute ist es die Hauptzutat vom Sinupret. Wissenschaftler bestätigen ihm eine wundheilende Wirkung. Geerntet wird das ganze Kraut zur Blütezeit.

Besonderes

Der zitronig schmeckende Verbenentee stammt von der Zitronenverbene (Aloysia citrodora). Wer Eisenkrautpflanzen kauft, bekommt meist großblütige Kreuzungen unterschiedlicher Arten. Die Wildform hier im Garten hat kleine lila Blüten.

Färberkamille - Anthemis tinctoria

Blütezeit

Juni bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische Färber-Hundskamille liebt warme sonnige Stellen auf eher nährstoffarmen, steinigen Kalkböden. Meist findet man sie an Wegrändern, in Steinbrüchen oder Ruderalflächen. Trockenheit verträgt sie gut. Die Pflanzen werden oft nur zwei Jahre alt, säen sich aber leicht aus, wo sie sich wohlfühlen.

Verwendung

Im Mittelalter sammelte man die Blütenköpfe zum Gelbfärben von Stoffen. Sie waren sehr begehrt, denn an pflanzlichen Fasern hält der warme Gelbton wunderbar. Zerquetscht wurden auch Wunden damit behandelt. Heute steckt man die Blüten eher in die Vase. Die gesamte Pflanze ist essbar und eignet sich als Würzkraut, mit den Blüten kann man Lebensmittel färben.

Besonderes

Die Färberkamille ist bei Insekten beliebt. Die Samen bleiben im Boden lange keimfähig.

Frauenmantel - Alchemilla vulgaris

Blütezeit

Juni bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische, kleine, etwas empfindliche Wiesenpflanze wächst gern auf feuchten Gebirgswiesen. Sie liebt nährstoffreiche, sauer-humose, kühle Lehmböden. Wenn es kühl genug ist, wächst sie gerne in der Sonne. Hier im Garten wurde bei der Erstbepflanzung die in Osteuropa heimische, essbare Alchemilla mollis geliefert, die fast genauso aussieht, aber größer und robuster ist. Sie verträgt besser Trockenheit und samt sich gerne aus.

Verwendung

Hildegard von Bingen empfahl den Frauenmantel als erste gegen Kehlgeschwüre. Lonicerus beschreibt ihn als „recht Wunderkraut“. Tabernaenontanus (begehrtes Kräuterbuch des 17. Jahrhunderts) schreibt: „Dieses Kraut in Regenwasser gesotten / und mit demselbigen Wasser die heymlichen Oerten der Weiber gewaschen / dringet es dieselbigen zusammen / als wann sie Jungfrawen werend.“ Tatsächlich galt der Frauenmantel hauptsächlich als Frauenheilmittel. Das Waschen mit dem Tee sollte Frauen zum Beispiel eine schöne Gesichtshaut machen. Tatsächlich wirkt der Frauenmantel stark zusammenziehend, so dass grobe Poren sich schließen. Auch beim Zerkauen der Blätter zieht’s einem die Gosch zusammen, eine Folge der vielen Gerbstoffe. Sie stoppen Blutungen und können Durchfälle lindern. Man verwendet das blühende Kraut.

Besonderes

Seinen Namen Alchemilla bekam der Frauenmantel im Mittelalter, weil die Alchimisten damals aus den Guttationstropfen, die allmorgendlich an den Blattspitzen hängen, Gold machen wollten. Es ist ihnen zum Glück nicht gelungen.

Frauenminze (Marienblatt, Echtes Balsamkraut) - Tanacetum balsamita

Blütezeit

Juli bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die Frauenminze kommt aus der Osttürkei und dem Transkaukasus. Sie liebt volle Sonne, viel Wärme und nährstoffreiche, einigermaßen feuchte Böden. Trockenperioden im Sommer sind kein Problem. Sie lässt sich leicht aussäen.

Verwendung

Im Frühmittelalter diente die Frauenminze innerlich als Medizin bei Leber- und Gallenleiden, äußerlich gegen Insektenstiche und Haarläuse, außerdem zum Bierbrauen und als sehr intensives Gewürz. Im Kloster nahm man die getrockneten Blätter gerne als duftende Lesezeichen.

Besonderes

Heute verwendet man die Frauenminze nicht mehr. Wer sie verwenden möchte, sollte sie sehr gering dosieren, denn in größerer Menge ist das enthaltene Thujon giftig.

Hauswurz - Sempervivum tectorum

Blütezeit

Juli bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die kleine, heimische Hochgebirgspflanze wächst gerne in Felsspalten und Schutt. Im Flachland liebt sie Mauerritzen oder Dächer. Am besten gedeiht sie an trockenen, sonnigen, kargen Stellen. Zum Vermehren teilt man die Pflanzen, die alten Rosetten sterben nach der Blüte meist ab.

Verwendung

Karl der Große verordnete seinen Untertanen Hauswurze auf dem Dach. Sie sollten die Häuser vor Blitzschlag schützen und hießen deshalb auch Dach- oder Donnerwurze. Da die Dächer damals aus Holzschindeln oder Stroh waren, half eine bewachsene Erdschicht tatsächlich gut gegen Funkenflug. Hildegard von Bingen beschreibt den Dachwurz als starkes Potenzmittel für ältere Männer und als Begierde erweckend für jüngere Frauen. Früher nutzte man den Saft der Blätter auch äußerlich gegen Stiche, Verbrennungen, Sonnenbrand oder juckende Haut. Die adstringierenden, antiseptischen, schleimigen Inhaltsstoffe lassen diese Anwendungen sinnvoll erscheinen.

Besonderes

In kleinen Mengen kann man die Rosetten vor der Blüte essen, zum Beispiel wie Artischocken zubereitet.

Heilziest - Stachys officinalis

Blütezeit

Juli bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische Staude liebt Heideflächen, Magerrasen, Streu- und Moorwiesen in voller Sonne. Der Boden sollte durchlässig sein, Sommertrockenheit ist kein Problem, zeitweilige Vernässung auch nicht. Man kann die Pflanzen im Frühling leicht teilen.

Verwendung

Der Heilziest wurde früher als Gurgelmittel bei Halsentzündungen benutzt, außerdem gegen Verdauungsstörungen und Kopfweh. Die Blätter wurden zum Verbinden von Wunden benutzt, was eine gute Idee ist, denn sie enthalten bis zu 15 % Gerbstoffe, die die Haut zusammenziehen und Blutungen zum Stillstand bringen. Innerlich sollte man ihn nicht überdosieren, da er zu Erbrechen führen kann.

Besonderes

Der Heilziest wächst sehr „ordentlich“ und bietet dadurch zu jeder Jahreszeit ein schönes Bild. Insekten fliegen auf ihn.

Johanniskraut - Hypericum perforatum

Blütezeit

Mai bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische Staude liebt trockene, sonnige Wiesen und Wegränder mit lockerem, nährstoffarmem Boden. Man vermehrt sie am einfachsten durch Teilung.

Verwendung

Die alten Griechen nutzten Johanniskraut gegen Brandwunden und Ischiasschmerzen. Die Germanen tanzten mit Kränzen aus Johanniskraut ums Sonnwendfeuer, warfen sie danach über ihre Hausdächer und waren so wieder für ein Jahr vor Blitz, Feuer und Dämonen geschützt (die Hausdächer waren damals wohl nicht so hoch). Paracelsus schrieb im 16. Jahrhundert: „Seine Tugend kann gar nicht beschrieben werden, wie groß sie eigentlich ist und gemacht werden kann …ist nicht möglich, dass eine bessere Arznei für Wunden in allen Ländern gefunden wird.“ In der Volksmedizin war Johanniskraut sehr beliebt bei Wunden, Hexenschuss, Gicht, Rheuma, Verrenkungen und Nervenschmerzen. Außerdem galt es als zuverlässiges Mittel gegen Schwermut, Melancholie und Niedergeschlagenheit. Das sind auch heute noch seine Anwendungsgebiete. Man sammelt das voll erblühte Kraut, das früher meist an Johanni (24. Juni) blühte. Man kann Johanniskraut als Tee trinken oder Rotöl daraus machen.

Besonderes

Nach der Einnahme von Johanniskraut darf man nicht in die pralle Sonne, denn es macht lichtempfindlich.

Kamille (Echte Kamille) – Matricaria recutica

Blütezeit

Mai bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Das einjährige Kraut kam mit dem Ackerbau aus dem östlichen Mittelmeerraum zu uns. Seitdem wächst es gern als Beikraut in und an Äckern auf frischem, sonnigen Mineralboden. Wo die Kamille sich wohlfühlt, sät sie sich gern selbst aus. Sie braucht dafür offenen Boden.

Verwendung

Wie die Römische Kamille war auch die Echte Kamille den alten Ägyptern heilig und ihrem Sonnengott geweiht. Die arabischen Ärzte verwendeten Kamillenöl zum Einreiben bei Neuralgien. Bei den Griechen und Römern war sie das Mittel gegen Wechselfieber, Gelbsucht, Nierenleiden, eitrige Zahngeschwüre, und vieles andere. Auch im germanischen Volksglauben war die Kamille heilig. Sie war die Pflanze des Sonnengottes Baldur, am Sonnwendfest gepflückt, war sie besonders heilkräftig. Im Mittelalter galt sie als Allheilmittel und war vor allem eine der wichtigsten Pflanzen fürs Wochenbett. In Niedersachsen verriet ein Bündel Kamille unter der Zimmerdecke, ob eine Hexe in den Raum kam. Nur dann bewegte sich nämlich das Bündel. Man sammelt die Blüten den ganzen Sommer über und verwendet sie als Tee, Tinktur oder Bad. Sie werden auch heute noch viel genutzt, und wirken wundheilend, antibakteriell, gegen Pilze und leicht beruhigend.

Besonderes

Als aromatische Würze eignen sich Blätter, Blüten und Knospen auch zum Kochen.

Kamille (Römische Kamille) - Chamaemelum nobile

Blütezeit

Mai bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die kleine Staude ist im westlichen Mittelmeergebiet über die iberische Halbinsel bis Südengland heimisch. Sie liebt volle Sonne auf leichten, nicht zu nährstoffreichen, gut entwässerten Böden. Typischerweise wächst sie in Trittrasengesellschaften. Sommertrockenheit steckt sie gut weg. Bei Nässe, zu nahrhafter Erde und langem Frost leidet sie und geht ein.

Verwendung

Die Römische Kamille war den alten Ägyptern heilig. Auch im Mittelalter war sie sehr beliebt, vor allem in England setzte man sie wie die Echte Kamille ein. Sie hat auch ähnliche Inhaltstoffe wie die Echte Kamille und wird heute noch genauso verwendet. In den Klostergärten war im Mittelalter eher die Echte Kamille vertreten. Da diese sich bei uns nicht so wohlfühlt und gerne immer mal wieder verschwindet, haben wir die Römische Kamille als würdigen Platzhalter gepflanzt.

Besonderes

Trittrasen aus Römischer Kamille duftet herrlich, ist aber nicht besonders belastbar.

Königskerze – Verbascum, verschiedene Arten

Blütezeit

verschieden

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Zu Heilzwecken wird in Deutschland hauptsächlich die heimische Großblütige Königskerze (Verbascum densiflorum (Blütezeit Juli bis September)) verwendet. Da in alten Schriften nur von Königskerzen die Rede ist, weiß man nicht, welche Arten früher verwendet wurden. Wahrscheinlich sind alle ähnlich wirksam, so dass wir hier im Klostergarten verschiedene heimische Königskerzen wachsen lassen. Jedes Jahr sieht es etwas anders aus, denn Königskerzen sind zweijährig und säen sich gern selber aus. Sie lieben sonnige, relativ trockene, steinige Standorte.

Verwendung

Königskerzen wurden schon im antiken Griechenland gegen Durchfälle, Magenkrämpfe, Schwellungen, Augenentzündungen und Wunden eingesetzt. In Pech und Harz getaucht, dienten sie als Fackeln. Hildegard von Bingen pries sie als Mittel, welches das Herz freudig und kräftig macht. In Niederbayern war die Königskerze die Hauptpflanze des an Maria Himmelfahrt geweihten Kräuterbüschels. Dieses geweihte Büschel wurde in Häuser und Ställe gehängt und sollte vor der Macht des Bösen schützen. Heute sammelt man die frisch erblühten Blüten ohne Kelche und trocknet sie schonend, aber schnell. Sie sind Bestandteil vieler Hustenteemischungen. Die Schleimstoffe lindern den Hustenreiz, die Saponine lösen festsitzenden Schleim.

Besonderes

Aus jungen Königskerzenblättern kann man einen leicht fruchtig schmeckenden Tee bereiten.

Lavendel - Lavandula angustifolia

Blütezeit

Juni bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der anspruchslose Halbstrauch kommt aus dem Mittelmeerraum. Er liebt Sonne, Wärme und durchlässige, nährstoffarme, basenreiche Böden. Man vermehrt ihn durch Stecklinge. Nach der Blüte schneidet man die Büsche leicht in Form, im zeitigen Frühjahr kann man richtig zurückschneiden, falls die Büsche zu groß werden.

Verwendung

Der Name Lavandula kommt vom lateinischen Wort lavare = waschen, denn die Römer setzten ihren Bädern gerne Lavendel zu. Erst im 12. Jahrhundert gibt es erste Aufzeichnungen über seine Heilkraft. Im „Gart der Gesundheit“, einem Werk von 1485 wird der Lavendel als „Muttergottespflanze“ bezeichnet, der die „unkeuschen Gelüste“ vertreibt. Im 16. Jahrhundert setzte man ihn gegen Blähungen, Schwindel, Krampf, Zittern, Mundfäule, Wassersucht und Läuse ein. Lonicerus schreibt: „Lavendel in Wasser gesotten / in dem Wasser ein Hemd genetzt / von sich selbst getrucknet und angethan / fängt und behält keine Läuß / so lang es den Geruch von Lavendel hat.“ Heute legt man Lavendelsäckchen gegen Motten in den Kleiderschrank. Lavendelblüten wirken beruhigend auf das Nervensystem und helfen daher bei Nervosität, Einschlafstörungen, nervösen Verdauungsproblemen, Muskelverspannungen und anderen nervös bedingten Leiden. Das Lavendelöl wirkt entzündungshemmend, fungizid und antibakteriell.

Besonderes

Auch in der Küche werden Lavendelblüten genutzt, zum Beispiel für Ratatouille.

Lein (Stauden-Lein) - Linum perenne

Blütezeit

Juni bis August

Arten

Der heimische Stauden-Lein wurde medizinisch nicht verwendet, denn er bildet weniger und kleinere Samen als der einjährige Saat-Lein (Linum usitatissimum). Man kann die Samen aber ebenso verwenden. Hier im Klostergarten steht er stellvertretend für den Saat-Lein, denn er sieht ihm sehr ähnlich, ist aber nicht so extrem kurzlebig. Der Saat-Lein ist eine uralte Kulturpflanze aus dem Mittelmeerraum.

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der Staudenlein liebt Sonne, Wärme und nährstoffarme, basenreiche, durchlässige Böden und samt sich gerne aus, wo er sich wohlfühlt. Auch der Saat-Lein liebt Sonne und Wärme, beim Boden ist er nicht so wählerisch.

Verwendung

Der Saat-Lein gehört zu den ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Seit dem Altertum baut man ihn zur Gewinnung von Flachsfasern und Leinöl an, in Europa gibt es die blauen Felder seit der Steinzeit. Im Mittelalter nutzte man die Samen als entzündungswidriges, erweichendes Mittel mit schmerzstillender Kraft. Heute sind die Leinsamen hauptsächlich als sanftes Abführmittel oder zur Linderung von Magen-Darm-Entzündungen bekannt, aber auch als Omega-3-Spender. Breiumschläge helfen bei Furunkeln.

Besonderes

Leinsamen blüht nur vormittags. Um die Mittagszeit fallen alle Blütenblätter ab.

Liebstöckel (Maggikraut) - Levisticum officinale

Blütezeit

Juli bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die Staude kommt aus dem Iran und wurde über Italien von den Benedektinern zu uns gebracht. Sie liebt tiefgründige, frische, nährstoffreiche Lehmböden in Schatten, Halbschatten oder Sonne. Im Frühling kann man große Pflanzen teilen.

Verwendung

Im Mittelalter half Liebstöckel gegen Halskrankheiten. Im Elsaß trank man dazu heiße Milch durch den hohlen Blütenstängel. Auch böse Geister und Hexen sollte sie vertreiben. Heute verwendet man die Blätter hauptsächlich frisch als Würzkraut, getrocknet verlieren sie viel Aroma, einfrieren ist besser. Die Wurzel wirkt harntreibend und verdauungsfördernd, lässt sich aber schwer lagern. Man findet sie in Fertigarzneimitteln.

Besonderes

Den Namen Luststecken bekam der Liebstöckel, weil er früher als starkes Liebeskraut galt.

Lungenkraut - Pulmonaria officinalis

Blütezeit

April bis Mai

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische Wildstaude wächst am liebsten in Schatten oder Halbschatten auf humosen, nährstoffreichen, frischen Böden. Sie leidet unter Sommertrockenheit. Wo sie sich wohlfühlt, samt sie sich gerne selber aus.

Verwendung

Ab dem 16. Jahrhundert wurde das Lungenkraut gegen alle möglichen Lungenleiden eingesetzt, vorher wurde ein Lungwurtz benutzt, aber man ist sich nicht sicher, welche Pflanze damit gemeint war. Nach der Signaturenlehre hilft Lungenkraut gegen Lungentuberkulose, denn das weißgepunktete Blatt ähnelt einem kranken Lungenflügel. Tatsächlich ist Lungenkraut leicht schleimlösend und reizmildernd, aber es gibt geeignetere Pflanzen und wegen der Pyrrolizidinalkaloide sollte man es nur sparsam verwenden. Besonders gut schmecken die jungen Blätter in Salaten oder Smoothies.

Besonderes

Die Blüten öffnen sich rosa und werden später blau. Sie sind besonders beliebt bei Hummeln.

Mariendistel - Silybum marianum

Blütezeit

Juni bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die ein- bis zweijährige Pflanze kommt aus dem Mittelmeerraum und liebt sonnige, warme, trockene Standorte an Wegrändern, auf Böschungen und Brachflächen. Wo sie sich wohlfühlt, sät sie sich gerne aus.

Verwendung

Der Name Mariendistel kommt von einer alten Legende, wonach Maria beim Stillen des Jesuskindes einige Tropfen Milch auf den Boden fielen. Daraus spross die Mariendistel hervor und hat zur Erinnerung noch immer weiße Flecken auf den Blättern. Bei uns wurde die Pflanze zunächst als Gemüsepflanze genutzt. Junge Blätter und Wurzeln, zarte Stängel und Blütenböden sind nach Entstachelung bitter, aber durchaus essbar. Zur Zeit der Signaturenlehre setzte man die Mariendistel gegen innwendiges Stechen ein. Die Wurzel wurde seit den alten Griechen als Brechmittel und allerlei andere Krankheiten eingesetzt. Im 18. Jahrhundert stellte man fest, dass die Samen bei Lebererkrankungen helfen. Der wichtigste Inhaltstoff Silymarin wird inzwischen auch chemisch hergestellt und als Leberschutzmittel verordnet. Er hilft sogar gegen das starke Gift des Knollenblätterpilzes.

Besonderes

Die ganze Pflanze stachelt unheimlich, nur die zarten lila Blütenblätter sind völlig harmlos. Sie schmecken prima und sind eine wunderbare Deko.

Meerrettich - Armoracia rusticana

Blütezeit

Juni bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die alte Kulturpflanze kommt aus dem südlichen Osteuropa und ist seit etwa 500 Jahren bei uns eingebürgert. Sie liebt nährstoffreiche, tiefgründige, frische Böden, gerne auch Stallmist. Da die Samen bei uns normalerweise nicht reif werden, vermehrt man durch Wurzelstücke. Wer dicke gerade, unverzweigte Stangen ernten möchte, muss sich richtig Arbeit machen. Wer sich keine Arbeit macht, kann trotzdem Wurzeln ernten, aber krumme und verzweigte.

Verwendung

Seit dem 12.Jh. wird der „Meerech“ in Mitteleuropa verwendet. Tabernaemontanus schreibt: Das Meerettichwasser „treibt den Harn und den Stein gewaltiger / und zertheilt allen großen Schleim der Phlegmata /…“ Außerdem nutzte man ihn gegen Husten und Heiserkeit, Nervenschmerzen und Rheuma. Getrockneter Meerrettich in der Tasche sollte Glück bringen und vor Hexen, Drachen und wütenden Hunden schützen, außerdem den Geldbeutel gefüllt halten. Heute nutzt man die Wurzel gerne in der Küche. Will man die antibiotische Wirkung nutzen, muss man den Meerrettich frisch genießen und darf ihn nicht über 40 °C erhitzen. 10 – 20g Meerrettich am Tag sind für eine gute Wirkung ausreichend, bei höherer Dosierung reizt er zu stark. Er wirkt besonders gut im Bereich der Harn- und Atemwege, löst auch Schleim und lindert Husten. Auch die äußerliche Anwendung wirkt gut.

Besonderes

Die zarten Blätter und die Blüten eignen sich wunderbar als Gewürz. Sie sind nicht so scharf.

Türkischer Mohn - Papaver orientale

Blütezeit

Mai bis Juni

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der türkische Mohn ist eine Staude für vollsonnige Standorte. Er liebt tiefgründigen guten Gartenboden. Vermehrt wird er durch Teilung entweder im frühen Frühjahr vor dem Austrieb oder im Sommer nach der Blüte, wenn die Blätter verdorrt sind. Wenn man ihn ungestört wachsen lässt, entwickelt er sich am besten.

Verwendung

Der türkische Mohn ist weder Heilpflanze noch Klosterpflanze, er vertritt hier den einjährigen Schlafmohn, dessen Anbau uns verboten ist. Der einjährige Schlafmohn mit seinen unbehaarten graublauen Blättern ist extrem giftig. Tödlich wirken für Kinder 0,01g, für Erwachsene 0.25 – 0.75g! Bei uns in Mitteleuropa war der Schlafmohn die erste Pflanze, die „feldmäßig“ angebaut wurde, denn schon die Jäger und Sammler nutzten ihn hier vor 7000 Jahren als Schmerzmittel. Später war er in den Klöstern ein wichtiges Schmerzmittel. Deshalb hier noch ein wenig Info über den Schlafmohn:

Schlafmohn – Papaver somniferum (Blütezeit Juni bis August)

Die schmerzstillende Wirkung des Schlafmohns ist schon lange bekannt. Im alten Persien erfand man die Unsitte des Opiumgenusses. 1839 – 1842 und 1856 – 1858 tobten die Opiumkriege zwischen England und China. Die Engländer hatten 1773 mit der Opiumkultur in Bengalen begonnen, diese immer mehr ausgebaut und schließlich monopolisiert und führten in immer steigenden Mengen Opium nach China ein. Die chinesische Regierung hatte 1820 die Opiumeinfuhr nach China verboten. Daraufhin entwickelte sich ein gut organisierter Schmuggelhandel, der schließlich im Opiumkrieg gipfelte. Dieser endete damit, dass China das Opium zuließ. 1873 wurden 6144132 kg Opium nach China eingeführt. Wenn man bedenkt, dass ein Opiumesser mit etwa 0.03g Opium als Tagesration beginnt (im Extremfall steigert sich dies auf 7,5g), so kann man sich ausrechnen, wie viele Menschen damals abhängig wurden. Das Opiumrauchen kam erst im 17. Jahrhundert in Mode und soll nicht ganz so abhängig machen, wie das Opiumessen.

Die Wirkung des Schlafmohns ist in sehr geringen Gaben zunächst erregend, dann beruhigend, schmerz- und krampfstillend, schweißtreibend und einschläfernd. In großen Gaben stört er die Sinnestätigkeit, schwächt die Nerven, verwirrt den Geist, verursacht anhaltenden, oft mit den angenehmsten Träumen erfüllten Schlaf und führt schließlich den Tod herbei. Bei Süchtigen kann der Opiumentzug zum Tod führen. Morphium, ein Bestandteil des Opiums ist auch heute noch ein wichtiges Schmerzmittel. Ein trauriges Kapitel ist die chemische Verarbeitung von Opium zu Heroin, denn Heroin macht schnell abhängig. Nach ein bis vier Probeschüssen ist man unter Umständen schon süchtig, nur 6-8% der Süchtigen kommen wieder von der Nadel weg.

Muskatellersalbei - Salvia sclarea

Blütezeit

Juni bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der Muskatellersalbei ist ein zweijähriges, stark nach Harz oder Muskateller duftendes Kraut aus Mittelasien. Er ist bei uns winterhart, wird jedoch meist einjährig kultiviert und hat etwa dieselben Standortansprüche, wie der Echte Salbei.

Verwendung

In mittelalterlichen Klöstern trank man mit Muskatellersalbei gewürzten Wein für ein frohes, starkes Herz. Der Tee mit viel Honig und Zucker vertrieb den Husten. Ein Umschlag half gegen Kopfweh. Heute nutzt man eher das ätherische Öl, das gegen Stress, Depressionen und gegen Infekte eingesetzt wird.

Besonderes

Die Pflanze ist mit ihren hellblaurosa gefärbten Blütenhüllblätter auch nach der Blüte ein schöner Anblick. Wer sie im Spätsommer abstreift, hat ein ausgezeichnetes Material für den Winterpotpourri.

Odermennig - Agrimonia eupatoria

Blütezeit

Juni bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Odermennig ist eine heimische Wildstaude warmer Standorte, die einigermaßen fruchtbaren gut drainierten Boden bevorzugt. Sie verträgt leichten Schatten, zieht jedoch volle Sonne vor und sät sich leicht selbst aus.

Verwendung

Odermennig war im antiken Griechenland eine geschätzte Heilpflanze. Der Benedektinerabt der Insel Reichenau Walafrid Strabo (809-849) empfiehlt ihn in seinem Hortulus-Gedicht gegen Leibschmerzen und Wunden. Die Äbtissin Hildegard von Bingen nutzte den Tee gegen Atemwegserkrankungen, innere Erkrankungen und Hauterkrankungen. Heute wird Odermennig nur noch gelegentlich genutzt. Durch seinen hohen Gerbstoffgehalt wirkt er zusammenziehend und antibiotisch und hilft bei leichten Durchfällen oder Entzündungen des Mund- und Rachenraumes.

Besonderes

Früher wurde der Odermennig auch als Färbepflanze benutzt. Das Gelb ist aber nicht so richtig lichtecht.

Pfefferminze - Mentha x piperita (aquatica x spicata)

Blütezeit

Juni bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Pfefferminze ist eine unfruchtbare Kreuzung zweier Minzen, die keine Samen bilden kann. Die Staude kann nur durch Ausläufer vermehrt werden, die sie reichlich bildet. Sie bewurzeln leicht. Manchmal verwildert Pfefferminze an feuchten, nährstoffreichen, sonnigen bis halbschattigen Stellen. Da sie ungern jahrelang an einer Stelle wächst, wandert sie gerne durch den ganzen Garten.

Verwendung

Die echte Pfefferminze taucht in der Literatur zum ersten Mal 1696 in England auf. In den alten Klostergärten standen also wohl zunächst andere, eng verwandte Minzen, die nicht so viel Menthol enthielten und sich daher besser als Küchengewürz eignen. Menthol ist das ätherische Öl, das nach Zahnpasta schmeckt und in der Industrie zum Aromatisieren von Bonbons, Kaugummis, Mundwasser, Haarspülungen usw. verwendet wird. Bei sonnigem Wetter bildet die Pfefferminze in der Blütezeit jede Menge Menthol. Noch mehr bildet Mentha japonica, die deshalb für die Industrie angebaut wird. Menthol wirkt krampflösend, schmerzstillend, gegen Blähungen, entzündungswidrig und antiseptisch.

Besonderes

Bei Dauergebrauch lässt die Wirkung von Pfefferminze nach.

Pfennigkraut - Lysimachia nummularia

Blütezeit

Mai bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische, kleine Staude liebt feuchten Boden in Sonne bis Schatten. Sie vermehrt sich leicht durch Ausläufer.

Verwendung

Im Mittelalter war das Pfennigkraut sehr beliebt und wurde besonders als Wundheilmittel und gegen Husten geschätzt. In Osteuropa und Siebenbürgen hat diese Tradition in der Volksheilkunde überlebt. Bei uns ist es total in Vergessenheit geraten. Der Gehalt an Gerbstoffen und Saponinen legt aber eine Wirkung nahe.

Besonderes

Blätter und Blüten sind das ganze Jahr über zart und passen gut in Kräutersalate.

Pfingstrose - Paeonia officinalis

Blütezeit

Mai bis Juni

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die Staude kommt aus Südeuropa und dem Balkan. Bei uns mag sie sonnige, geschützte Standorte mit tiefgründigen, gut drainierten, nährstoffreichen Lehmböden. Sommertrockenheit steckt sie locker weg. Sie steht am liebsten über Jahrzehnte ungestört am selben Platz. Teilung ist aber möglich.

Verwendung

Bei den alten Griechen besaß die Pfingstrose große Heilkräfte. In den Heldensagen diente sie sogar zur Auferweckung Toter. Im Mittelalter nutzte man sie gegen Gelbsucht, Gicht, Nieren- und Blasenleiden. Den Kindern hängte man beim Zahnen Ketten aus Wurzelstücken oder Samen um den Hals – nicht zu empfehlen! Bis in die vorindustrielle Zeit hinein baute man die Pfingstrose feldmäßig als Heilpflanze an. Aber Vorsicht! Alle Teile der Pflanze sind giftig. Allen alten Hausmitteln ist höchstes Misstrauen entgegenzubringen, da starke Reizungen des Darmtraktes und der Nieren die Folge sind.

Besonderes

Im Christentum symbolisiert die Pfingstrose Schönheit, Reichtum, Geborgenheit und mütterliche Liebe.

Rainfarn - Tanacetum vulgare

Blütezeit

Juli bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische, wuchsfreudige Wildstaude gedeiht nur in voller Sonne. Trockenheit ist kein Problem. Sie nimmt mit fast jedem Boden vorlieb und braucht kaum Pflege. Wo sie sich wohlfühlt sät sie sich gerne aus.

Verwendung

Die erste schriftliche Erwähnung finden wir im 9. Jahrhundert bei Karl dem Großen. Später empfiehlt ihn Hildegard von Bingen gegen „Nasenboz“. 1539 finden wir dann die Verwendung als Wurmmittel – mit sehr rabiater Wirkung. Außerdem vertrieb er Flöhe, Kopfläuse, Motten und nicht zuletzt Dämonen, böse Geister, Blitz und Donner. Trotz seines bitteren Geschmacks verwendete man ihn auch in der Küche, vor allem in der Osterzeit. Wahrscheinlich half diese Tradition, die Spul-, Maden- und Bandwürmer auszutreiben, die man sich über Winter geholt hatte. Heute wird der Rainfarn in der Heilkunde nicht mehr verwendet, da er giftig ist.

Besonderes

Rainfarn wird im biologischen Anbau eingesetzt, um Schadinsekten zu vertreiben. Außerdem helfen die Blätter, zwischen Gemüsepflanzen gelegt, deren Geruch zu überdecken, so dass Schädlinge diese nicht finden.

Ringelblume (Garten-Ringelblume) - Calendula officinalis

Blütezeit

September bis Oktober

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die Herkunft der Garten-Ringelblume ist unbekannt. Sie wächst auf fast allen Böden in Sonne bis Halbschatten. Wenn sie Samen bilden darf, sät sie sich gern selber aus, Dabei gibt es Samen, die aussehen wie kleine Würmchen. Weiter außen bilden sich Samen mit Segeln, die fliegen können und ganz außen haben die Samen hakige Stacheln, so dass sie leicht im Fell vorbeistreifender Tiere hängen bleiben. Im Lauf der Jahre werden ohne Züchtung aus Sorten mit gefüllten Blüten wieder ungefüllte Formen. Auch unsere heimische Acker-Ringelblume ist ungefüllt, aber viel zierlicher.

Verwendung

Hildegard von Bingen empfiehlt „Ringula“ bei Verdauungsstörungen und Ekzemen. Im Mittelalter wurde sie außerdem gegen Leberleiden, Milzbeschwerden, Herzklopfen, Gebärmutterleiden und zur Beschleunigung der Geburt eingesetzt. Im 16. Jahrhundert dient sie als Krebsmittel. Heute nutzt man sie als Salbe und Tinktur bei Wunden und Entzündungen, denn sie wirkt entzündungswidrig, antiseptisch, immunstimulierend und anregend auf die Blutzirkulation.

Besonderes

Salbe kann man leicht selber machen, indem man Ringelblumenblüten in Olivenöl ansetzt, später abseiht und das Ringelblumenöl dann mit Bienenwachs andickt.

Rose (Essig-Rose) - Rosa gallica "Officinalis"

Blütezeit

Juni

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der heimische Strauch liebt Sonne und Wärme auf gut drainierten Böden, die im Sommer ruhig austrocknen dürfen, wenn die Pflanzen richtig verwurzelt sind. Unser Exemplar ist veredelt, daher müssen wir regelmäßig die Wurzelschösslinge entfernen. Ein Schnitt im Frühling ist normalerweise auch nötig. Optimal ist ein Aufbau mit 10 Grundtrieben.

Verwendung

Die ersten Abbildungen der Rosa gallica findet man auf sumerischen Tontafeln von 2800 v. Christus. In der arabischen Medizin spielte sie eine große Rolle. Im Mittelalter war die „Apothekerrose“ ein Allheilmittel, sie sollte, in den Salat gegeben, sogar schwere Depressionen heilen. Heute erntet man die Blütenblätter, wenn die Blüten sich öffnen. Man kann die Blütenblätter aller Rosen verwenden, nicht aber die der Pfingstrose. Sie eignen sich als Deko für Küchen, Bowle, Konfekt oder anderes. Wenn man sie trocknen möchte, sollte das schnell gehen, bei trockenem Wetter im Schatten. Zur Herstellung von Rosenöl werden Rosa centifolia und Rosa x damascena ‚Trigintipetata‘ angebaut und dann destilliert, für 1 Liter Rosenöl braucht man dabei 3000-4000 kg frische Blütenblätter. Der Tee aus Blütenblättern wirkt leicht zusammenziehend gegen leichte Durchfälle. Auch die Hagebutten aller Rosensorten sind essbar. Sie enthalten sehr viel Vitamin C, wirken harntreibend und sollen gegen Arthrose helfen.

Besonderes

Im Christentum stehen weiße Rosen für die Reinheit und Jungfräulichkeit Marias. Rote Rosen stehen für den Anteil Marias an Christi Leiden und Sterben. Unsere Rose blüht rot.

Rosmarin - Rosmarinus officinalis

Blütezeit

Mai bis Juni

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der kleine, immergrüne Strauch kommt aus dem Mittelmeerraum. Er liebt sonnige, warme, eher nährstoffarme, steinige, kalkreiche Hänge oder Trockenheiden. Bei uns erfriert er in harten Wintern, wobei nicht immer die Tiefsttemperatur das Problem ist, sondern einerseits sonniges Wetter bei noch gefrorenem Boden und andererseits Wurzelpilze bei viel Feuchtigkeit im Boden. Im Kalthaus überwintert er recht sicher.

Verwendung

Die alten Ägypter nutzten Rosmarin bei Totenkulten, bei den Griechen war er der Liebesgöttin Aphrodite geweiht und wurde zum Schmücken von Gottesbildern und zum Binden von Siegeskränzen benutzt. Als Heilpflanze war er damals nicht bekannt, es sei denn, man zählt die erotisierenden Einreibungen mit. Zu uns kam er wahrscheinlich mit den Römern. Im Jahre 820 wurde er im Bauplan für das Kloster St. Gallen erwähnt. Im 16. Jahrhundert wurde er dann als Zier- und Heilpflanze beschrieben, wobei er besonders als Stärkungs- und Anregungsmittel galt. Er wurde auch als Weihrauch verbrannt. Heute ist der Rosmarin ein beliebtes Küchengewürz mit verdauungsanregender Wirkung. Man sollte die getrockneten Blätter immer in ganzem Zustand aufbewahren, denn an Bruchstellen tritt ätherisches Öl aus, dass schnell ranzig wird. Gerebelte Ware sollte man schnell verbrauchen. Medizinisch wirkt Rosmarin auch anregend aufs Kreislauf- und Nervensystem. Äußerlich verwendet, regt er die Durchblutung an.

Besonderes

Bei Wärme und Sonne duftet der Rosmarin besonders stark.

Salbei - Salvia officinalis

Blütezeit

Juni bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der immergrüne Halbstrauch kommt wild auf trockenen Kalkschotterhängen des mediterranen Balkanraumes vor. Er liebt Sonne und Wärme auf durchlässigen, humus- und nährstoffarmen Böden. Hitze und anhaltende Trockenheit sind kein Problem. Die Pflanzen überstehen unsere Winter gut, es sei denn, sie sind zu stark gedüngt oder der Boden ist zu feucht. Nach der Blüte kann man sie zurückschneiden, damit sie buschig bleiben.

Verwendung

Der Salbei ist eine uralte Heilpflanze. Im alten Ägypten behandelte man unfruchtbare Frauen damit. Auch bei den Griechen war er als Uterusmittel bekannt, wurde aber auch als harntreibendes und blutstillendes Mittel verwendet. Bei den Römern finden sich dieselben Anwendungen, ergänzt durch die Anwendung gegen Ruhr und zur Wundreinigung nach Schlangenbissen. Der Name Salvia kommt vom lateinischen Wort „salvare“, heilen. Mit den römischen Soldaten und den Benediktinermönchen kam der Salbei dann über die Alpen zu uns. Walahfrid Strabo rühmt ihn als Mutter der Kräuter. Karl der Große erwähnt gleich mehrere Salbeiarten. Wie hoch der Salbei damals im Ansehen stand zeigt ein Spruch aus der „Schola Salernitana“ (14.Jh.): „Warum soll der Mensch sterben, wenn Salbei im Garten wächst?“ Bei der heiligen Hildegard war er das wichtigste Mittel gegen Koliken. In den mittelalterlichen Kräuterbüchern sind die Beschreibungen über seine Anwendung seitenlang. Auch heute benutzt man ihn noch gern als verdauungsförderndes Küchengewürz oder zum Spülen bei Zahnfleischerkrankungen oder Halsweh. Er wirkt bakterizid, entzündungswidrig, schmerzstillend und zusammenziehend.

Besonderes

Bei übermäßiger Schweißproduktion hemmt Salbei das Wärmeregulationszentrum.

Schafgarbe - Achillea millefolium

Blütezeit

Juni bis Oktober

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische Staude liebt sonnige Standorte auf trockenen, mageren Wiesen, Wegrändern oder Ödland. Auch Pflasterfugen am Straßenrand mag sie, nasse, feuchte Böden dagegen nicht. Man kann sie leicht teilen. Bevor die neuen Blütentriebe treiben, sollte man die alten abschneiden, über Winter dürfen sie stehen bleiben.

Verwendung

Schafgarbe gehört zu den ältesten bekannten Heilpflanzen. Im Iran wurden in steinzeitlichen, etwa 60000 Jahre alten Gräbern Schafgarbensamen gefunden. Der Name Achillea stammt aus der griechischen Mythologie. Dort nahm der griechische Held Achilles Schafgarbe, um die Wunden des Königs der Myser zu heilen. Im ersten Jahrhundert n. Chr. wurde die Schafgarbe dann als „Soldatenkraut“ gepriesen, weil sie Blutflüsse und Wunden heilt. Hildegard von Bingen empfiehlt den Tee von „Garwe“, was „Gesundmacher“ bedeutet, gegen Atemwegserkrankungen, Hauterkrankungen, usw. Im 16. Jahrhundert bezeichnete der italienische Arzt Matthiolus sie als „ein köstlich Wundkraut bei allen äußeren und inneren Wunden“. Sie wurde auch in Fenster und Türen gehängt, um die Pest abzuhalten und in vielen Gegenden war sie Bestandteil des Kräuterbüschels, das an Maria Himmelfahrt, dem alten Kräuterweihtag (15.August) in der Kirche geweiht wurde und dann in Ställe und unters Dach gehängt wurde, um Blitz und anderen bösen Zauber abzuhalten. Auch heute ist die Schafgarbe noch beliebt, ihre Bitterstoffe regen die Verdauung an. Das enthaltene Azulen wirkt gegen Entzündungen, löst Krämpfe und beruhigt die Schleimhäute. Das Achillein wirkt anregend, blutstillend und zusammenziehend. Das Cineol wirkt antiseptisch, auswurffördernd und wurmwidrig. Besonders beliebt ist der Tee gegen krampfartige Regelschmerzen.

Besonderes

Die zarten, jungen Blätter schmecken gut im Salat. Beim Färben erhält man mit Schafgarbe je nach Zusatz gelbe bis grüne Farbtöne.

Schlüsselblume (Primel) - Primula veris

Blütezeit

April bis Mai

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische Staude liebt Sonne oder lichten Halbschatten und fühlt sich auf kalkhaltigen, lockeren, nährstoffarmen Lehmböden wohl. Sommertrockenheit steckt sie recht gut weg. Man kann den Kaltkeimer aussäen oder größere Pflanzen teilen.

Verwendung

In den Schriften der alten Kulturen wird die Schlüsselblume nicht erwähnt, denn dort wächst sie nicht. Erst bei Hildegard von Bingen taucht der „Hymelslozel“ das erste Mal auf. Im Laufe des Mittelalters sollte sie gegen Schlaganfall, Gicht, Erkältungen, Harnsteine, Wunden helfen, später gegen „blöd Haudt und verstopffte Nerven“ (Tabernaemontanus). Eine besondere Bedeutung hatte sie im Volksglauben, sie galt als Schutz- und Fruchtbarkeitsmittel. Einer Sage nach sollte sie die Kraft verleihen, geheime Schätze zu finden. Einer Legende nach entstand sie aus dem Schlüsselbund, der Petrus vom Himmel herabgefallen sei. Wie auch immer … Heute ist sie selten geworden, da die Düngung der Wiesen das Gras so stark wachsen lässt, dass die kleine Schlüsselblume verdrängt wird. Heute ist sie Bestandteil von Hustentees, da die vor allem in der Wurzel enthaltenen Saponine schleimlösend und auswurffördernd wirken. Die Blüten wirken harn- und schweißtreibend. Wildbestände stehen unter Schutz!

Besonderes

Wer ernten möchte, kann die kleinen Pflanzen leicht selber anbauen, zum Beispiel im Balkonkasten.

Schnittlauch - Allium schoenoprasum

Blütezeit

Juni bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Wild wächst die heimische Staude gern in den großen Flusstälern Europas. Sie bevorzugt Sonne und eher nasse, nährstoffarme Böden, die aber im Sommer ruhig austrocknen dürfen. Dann zieht sich der Schnittlauch in seine Zwiebeln zurück. In Städten wächst das anspruchslose Kraut sogar in Pflasterritzen. Wer den ganzen Sommer ernten möchte, muss ein wenig düngen und regelmäßig gießen. Man kann Schnittlauch aussäen oder größere Klumpen teilen.

Verwendung

Schnittlauch wird nur in wenigen mittelalterlichen Kräuterbüchern erwähnt. Im Mittelalter wurde er hauptsächlich als Gewürz- und Gemüsepflanze angebaut. So ist es auch jetzt noch. Man verwendet ihn frisch, denn beim Trocknen und Einfrieren verliert er Aroma und Konsistenz. Er wirkt appetitanregend, hemmt das Wachstum schädlicher Bakterien und senkt ganz leicht Blutdruck und Cholesterinwerte. Außerdem enthält er viel Vitamin C.

Besonderes

Die Blüten sind bei Insekten beliebt und halten in der Vase lange.

Schwertlilie (Iris) – Iris sanguinea 'Snow Queen' und Iris x germanica 'Florentina' (Florentiner Schwertlilie)

Blütezeit

Mai bis Juni

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Iris sanguinea stammt aus Asien. Die Sorte ‚Snow Queen‘ blüht weiß, innen ist die Blüte etwas gelb. Sie ist robust, winterhart, bevorzugt in der Heimat feuchte Böden, überlebt Trockenzeiten aber problemlos. Bei uns wurde sie früher nicht als Heilpflanze angebaut. Iris x germanica ist eine Kreuzung zweier Irisarten, deren Vorfahren aus Süd- und Südosteuropa kamen. Sie ist bei uns vor Jahrhunderten aus dem Anbau entwischt und in warmen Gegenden verwildert. Sie liebt Sonne, Wärme, kalkreiche, nährstoffarme, eher trockene Schotterböden und ist sehr robust. Trockenstress ist kein Problem. Die Winterhärte ist hoch, es sei denn, der Boden ist zu nass. Ihre weißen Blüten haben einen leichten Blaustich.

Verwendung

Die getrockneten Wurzeln der Florentiner Schwertlilie waren schon im alten Ägypten, in Griechenland und Rom bekannt. Früher eine wichtige Zauber-, Heil- und Duftpflanze, wird sie auch heute noch vor allen Dingen in Frankreich zur Gewinnung von ätherischem Öl angebaut. Die „Veilchenwurzel“ fängt beim Trocknen an, nach Veilchen zu duften. Der Duft wird in Zahnpflegemitteln, Pudern, Salben, Seifen und Kosmetik genutzt.

Besonderes

Die Florentiner Schwertlilie findet man auch unter dem Namen Iris florentina oder Iris x germanica subsp. albicans. Es ist eine alte Kulturform.

Stockrose (Stockmalve) - Alcea rosea

Blütezeit

Juli bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Diese uralte Kulturpflanze stammt wahrscheinlich aus dem östlichen Mittelmeerraum, wird aber schon so lange gezüchtet und kultiviert, dass ihre Herkunft nicht mehr sicher nachzuweisen ist. Die meist zweijährig wachsende Pflanze liebt Sonne und Wärme und einen einigermaßen nährstoffreichen, durchlässigen, basischen Boden. Ihre Pfahlwurzel reicht tief in den Boden, so dass sie Trockenheit gut wegsteckt. Oft wird sie vom Malvenrost befallen. Wenn man den Blütenstand vor der Samenbildung zurückschneidet, blüht die Pflanze oft im nächsten Jahr noch einmal. Wo die Pflanzen sich wohlfühlen, säen sie sich gerne aus.

Verwendung

Im Mittelalter wurde die Stockrose bei Husten- und Lungenleiden, bei Leib- und Blasenschmerzen, sowie gegen Entzündungen, Schwellungen oder Insektenstiche eingesetzt. Mit der dunkelroten Sorte Alcea rosea ‚Nigra‘ färbte man Wein dunkler. Auch heute färbt man Kräutertees mit der dunkelroten Blüte, ohne dass der Geschmack sich dabei großartig ändert. Die Schleimstoffe, die in der Blüte enthalten sind, wirken bei Husten reizlindernd und lindern Entzündungen im Mund-, Rachen- und Magen-, Darmbereich.

Besonderes

Die Stockrose ist eng verwandt mit dem Eibisch, der hier auch im Garten steht. Seine Blüten sind viel kleiner.

Breitblättriger Thymian - Thymus pulegioides

Blütezeit

Juli bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Auch Gemeiner Thymian, Gewöhnlicher Thymian, Quendel-Thymian, Arznei-Thymian oder Feld-Thymian genannt. Den heimischen, wintergrünen, teppichartig wachsenden Halbstrauch findet man in der Natur meist auf Kalkmagerrasen, aber auch auf kalkarmen Böden. Er liebt sonnige Standorte auf humus- und nährstoffarmen Böden, die nicht allzu trocken werden. Temperaturmäßig hält er in beide Richtungen viel aus. Zur Abgrenzung von Th. serphyllum: Die Blätter von Th. pulegioides sind oval, der Stängel ist meist nur an den vier Kanten behaart und endet zur Blütezeit in einem Blühtrieb.

Verwendung

Dieser Thymian soll im „Theriak“ des Königs Antiochus des Großen von Syrien (224 -187 v. Chr.) enthalten gewesen sein. Das war ein Geheimmittel gegen alle Gifte. Auch Plinius verwendete später verschiedene Thymianarten gegen Schlangenbisse und Skorpione. Bei den Wikingern war der Arznei-Thymian der Götting Freya geweiht. Hildegard von Bingen beschreibt ihn als harntreibend, schmerzstillend, magenstärkend, schleimlösend usw. Heute wird hauptsächlich der Garten-Thymian medizinisch verwendet, weil er doppelt so viel ätherisches Öl enthält. Thymus pulegioides wirkt genauso, nur weniger stark.

Besonderes

Früher hängte man Arznei-Thymian gegen Milben in Hühnerställe. Das hat keinen durchschlagenden Erfolg, besser ölt man die Sitzstangen mit Salatöl ein.

Sandthymian - Thymus serphyllum

Blütezeit

Juli bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Auch Feldthymian, Quendel, Feldkümmel oder Rainkümmel genannt. Der heimische, polsterartig wachsende Halbstrauch wächst am liebsten in der Sonne auf warmen, nährstoffarmen, trockenen Sandböden. Er sieht zwar etwas zart aus, ist aber extrem zäh. Wo er sich wohlfühlt, sät er sich leicht selber aus, auch Teilung ist möglich. Zur Abgrenzung von Th. pulegioides: Die unbehaarten Blätter von Th. serphyllum sind schmal, der Stängel ist rundherum behaart. Die Pflanzen bilden in der Blütezeit nicht blühende Langtriebe, die bewurzeln.

Verwendung

Den Quendel nutzte man bereits in der Antike für wohlriechende Körperessenzen. Da in der alten Literatur selten zwischen den verschiedenen kleinen Thymianarten unterschieden wird, wird man wohl alle kleinen Thymianarten ähnlich genutzt haben, sie wirken auch ungefähr genauso. Auch der Sand-Thymian hat weniger ätherisches Öl als der Garten-Thymian und wird deshalb heute medizinisch kaum genutzt.

Besonderes

In der Blütezeit findet man die lila Quendelpolster an trockenen Sandböschungen leicht. Probieren Sie mal. Oft schmeckt jede Pflanze ein wenig anders.

Echter Thymian - Thymus vulgaris

Blütezeit

Juni bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Auch Römischer Quendel, Kuttelkraut oder Gartenthymian genannt. Der kleine, immergrüne Halbstrauch aus dem westlichen Mittelmeerraum wird bis zu 40 cm hoch und damit deutlich höher als seine beiden einheimischen Verwandten hier im Klostergarten. Er liebt Sonne, Wärme, Trockenheit und magere, trockene, kalkreiche Schotterböden. Vor allem im Winter ist er sehr empfindlich gegen zu viel Wasser. Nach der Blüte hilft ein kräftiger Rückschnitt gegen die Vergreisung. Sommerstrecklinge wurzeln gut.

Verwendung

Thymian gehört zu den ältesten Würz- und Heilpflanzen. Er wurde bereits im 5. Jahrtausend vor Chr. in den Schriften der Sumerer erwähnt. Die Ägypter verwendeten Thymian zur Einbalsamierung ihrer Mumien und als Parfum. In Griechenland diente er als Opfergabe für Aphrodite und stand als Zeichen für Eifer und Aktivität. Sein Name rührt vom griechischen Wort thymos = Kraft oder Mut her (Noch in der frühgotischen Zeit stickten die Hofdamen ihren Rittern einen von Bienen umschwärmten Thymianzweig als Attribut der Tapferkeit und des Mutes auf die Schärpe.). Man würzte in Griechenland auch verschiedene Käsearten und Getränke damit und brauchte den Thymian zum Räuchern von Fleisch. In Rom gab man den Soldaten mit Thymian gewürzten Wein zu trinken, was Mut und Tapferkeit fördern sollte. Die Benediktiner brachten schließlich das Kraut auch nach Mitteleuropa, um Hustensaft daraus zu machen. Er wurde im Mittelalter auch gegen Würmer eingesetzt. Die Mengen, die hierzu nötig sind, sollte man allerdings lieber nicht zu sich nehmen. Jetzt ist Thymian ein beliebtes, verdauungsförderndes und blähungstreibendes Gewürz. In der Parfümerie werden Thymianextrakte für Seifen, Eau de Cologne und Deodorants verwendet. Medizinisch gesehen wirkt das enthaltene Thymol stark bakterizid, schleimlösend, auswurffördernd und hustenreizlindernd, genau das richtige bei Husten, Entzündungen oder Wunden, in Mundwasser oder Zahnpasta.

Besonderes

Thymianöl hat in Versuchen auch multiresistente Keime abgetötet.

Weinraute (Raute) - Ruta graveolens

Blütezeit

Juni bis Juli

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die Raute kommt aus dem Balkan, wurde aber schon sehr früh als Kulturpflanze im Mittelmeerraum eingebürgert. Sie liebt sonnige, warme, windgeschützte, trockene, steinige, magere, kalkreiche Hänge und wächst inzwischen an ganz warmen Standorten in Deutschland wild, zum Beispiel an Weinbergen. Wenn man sie etwa jedes zweite Jahr im Frühling kräftig zurückschneidet, behält sie eine buschige Form. Genau dasselbe passiert, wenn die Pflanzen im Winter bei strengem Frost zurückfrieren.

Verwendung

Im Altertum und Mittelalter war die Raute eine hochgeschätzte Heil- und Zauberpflanze. Ihr Anwendungsbereich war sehr ausgedehnt. Sie galt als harntreibend, magenstärkend, wurde zur Geburtserleichterung ebenso gebraucht wie bei Ohrenschmerzen und als Wurmmittel. Zur Förderung der Sehkraft und als Gegenmittel gegen tierische und pflanzliche Gifte wurde sie ganz besonders gerühmt. Auch gegen Pest sollte sie helfen, was wohl stimmt, da Ratten den Geruch der Raute verabscheuen. Das Wichtigste war vielleicht ihre abortive Wirkung, häufig mit Todesfolge auch für die Mutter. Heute wird die Raute kaum noch verwendet, denn Allergien sind häufig und in hoher Dosierung ist sie giftig, wobei ihre krampflösende Wirkung unbestritten ist.

Besonderes

Vorsicht! Wer Saft auf die Haut bekommen hat oder die Pflanzen kräftig berührt hat, sollte danach diese Hautstellen nicht der Sonne aussetzen. Es könnte Blasen geben, auch bei Menschen ohne Allergien! Die meisten Tiere machen einen Bogen um die Raute, fäulnisliebende Fliegen lieben sie aber.

Wermut - Artemisia absinthium

Blütezeit

Juli bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die heimische Staude liebt vollsonnige, warme Standorte mit nährstoffreichem, eher trockenem Boden. Sie braucht außer gelegentlichem Schnitt keine Pflege. In manchen Jahren sät sie sich selbst aus.

Verwendung

Im altägyptischen Isiskult trugen die Priester Wermutzweige. Hippokrates verwendete ihn gegen Gelbsucht und als uterusreinigendes Mittel. Plinius empfahl ihn gegen die Seekrankheit. In den Kräuterbüchern des Mittelalters wird der Wermut gegen zahlreiche Gebrechen gepriesen, im Vordergrund stehen dabei die magenstärkende, appetitanregende, verdauungsfördernde und wurmtreibende Wirkung. Der Wermut ist die bitterste Pflanze Europas, daher steht auch heute die verdauungsanregende Wirkung im Vordergrund.

Besonderes

Das enthaltene Thujon ist giftig, daher darf man Wermut nicht überdosieren, 2-3 Gramm getrocknetes Kraut am Tag reichen.

Winterzwiebel - Allium fistulosum

Blütezeit

Juni bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Auch Frühlingszwiebel, Frühzwiebel, Lauchzwiebel, Jungzwiebel, Frühlingslauch, Zwiebelröhrl, Zwiebelröhrchen, Röhrenlauch, Schluppenzwiebel, Schlottenzwiebel, Schnittzwiebel, Ewige Zwiebel, Winterheckenzwiebel, Winterhecke, Winterheckzwiebel, Weiße Florentiner, Grober Schnittlauch, Jakobslauch, Johannislauch, Fleischlauch, Hohllauch oder Schnattra genannt. Die Winterheckezwiebel ist eine uralte Kulturpflanze, die in China bereits 2000 Jahre vor Christus angebaut wurde. Sie kam später über Sibirien und Russland in unsere Klostergärten. Sie wächst gern in der Sonne und braucht nur wenig Nährstoffe auf leichten bis mittleren Böden.

Verwendung

Die Chinesen tranken den Saft im Anfangsstadium von Erkältungskrankheiten. Heute dienen die grünen Schlotten als Gewürz. Sie regen die Verdauung an, wirken antibiotisch, harntreibend, entzündungshemmend, fiebersenkend und senken den Cholesterinspiegel, also nichts wie ran an die Schlotten!

Besonderes

In milden Wintern bleiben die Schlotten grün.

Ysop - Hyssopus officinalis

Blütezeit

Juni bis September

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Der heimische Halbstrauch mag sonnige, warme Standorte auf nährstoffarmen, durchlässigen, trockenen Schotterböden, am liebsten auf Kalkschotter. In milden Wintern bleiben die Blätter grün, bei starkem Frost friert die Pflanze zurück, treibt aber wieder aus. Ein Rückschnitt nach der Blüte verzögert die Vergreisung. Wo sich der Ysop wohlfühlt, samt er sich gerne aus.

Verwendung

Ysop wird bereits in der Bibel erwähnt (Psalm51, Vers7): „Reinige mich mit Ysop, und ich werde frei von Schuld sein.“ Im Mittelalter wurde er gegen die verschiedensten Leiden eingesetzt, wie Magenschmerzen, Wassersucht, Lungenleiden, Asthma, Gelbsucht, Würmer, Rheuma… Tabernaemontanus schreibt: „Von dem Ysop wird auch gar ein nutzlicher Wein bereitet / … und tauget dieser Wein sonderlich den Alten / dann er erwärmet alle innerlichen Glieder.“ Heute nutzt man den Ysop hauptsächlich als Gewürz. Er wirkt leicht schleimlösend, krampflösend, appetitanregend und leicht harntreibend.

Besonderes

Normalerweise blüht Ysop dunkelblau bis lila, es gibt aber auch weiße, rosa oder himmelblaue Sorten.

Zitronenmelisse - Melissa officinalis

Blütezeit

Juni bis August

Heimat, Standort, Anbauhinweise

Die Staude stammt aus dem Mittelmeerraum. Sie liebt sonnige, warme Stellen auf nährstoffreichen, lockeren, mäßig trockenen Böden. Wo sie sich wohlfühlt, samt sie sich gern aus und verwildert leicht.

Verwendung

Der Name Melissa leitet sich aus dem griechischen Wort für Honigbiene ab. Die Pflanze wurde nämlich im Altertum als Bienenfutterpflanze genutzt. Im 11. Jahrhundert kam sie als Pflanze, die Geist und Herz fröhlich macht nach Spanien. Auch bei Hildegard von Bingen macht „Binsuga“ (Bienenauge) das Herz freudig. Im Mittelalter hieß sie auch „Herztrost“. Der Tee half gegen Herzklopfen, Melancholie und Unterleibsschmerzen. Äußerlich nutzte man Melisse zum Einreiben bei Rheuma, Hüftschmerzen und Insektenstichen. Die Barfüßerkarmeliten stellten im 17. Jahrhundert den Karmeliten-(Melissen-)geist aus Melissenblättern, Zitronenschalen, Zimt, Gewürznelken, Muskatnuss, Koriander und Weißwein her. Heute trinkt man Melissentee zur Beruhigung, er fördert aber auch die Verdauung. Melissenöl wirkt bakterizid, krampflösend und schmerzstillend. Melissensalbe hilft bei Herpes. Frische Blätter eignen sich gut als Gewürz in Salaten, Soßen, Essig oder Getränken.

Besonderes

Klosterfrau-Melissengeist enthält 13 Kräuter, darunter immer noch viele Zitronenmelissenblätter.

*)

Haftungsausschluss:

Alle Hinweise auf Heilwirkung und Gebrauch der hier erwähnten Pflanzen sind sorgfältig recherchiert, haben aber ausschließlich informativen Charakter. Die Autoren und Betreiber dieser Webseite übernehmen keinerlei Garantie und keine Haftung für die genannten Wirkungen und Anwendungsmöglichkeiten.

Hinsichtlich eigener Anwendungen wird ausdrücklich Rücksprache mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin oder Apotheker/in angeraten!

Kontakt

Freunde Kloster Hirsau e.V. Geschäftsstelle

Ortsverwaltung Hirsau/Rathaus

Aureliusplatz 10

75365 Calw-Hirsau

Telefon: 07051-9675-0