Die Hirsauer Pfleghöfe

In den Pfleghöfen des Klosters Hirsau wurde das Klostereigentum verwaltet und auch der Zehnte eingezogen.

Auch wenn die meisten ursprünglichen Bauten heute nicht mehr existieren, so geben ihre Nachfolger doch heute noch Zeugnis von der wirtschaftlichen Bedeutung des Klosters Hirsau.

Aufgrund der weitreichenden reformatorischen Strahlkraft auf das mönchische Leben in ganz Mitteleuropa, gerät das wirtschaftliche Wirken und Gestalten des Hirsauer Klosters im Raum zwischen Schwarzwald und Neckar in den Hintergrund.

Der um das Jahr 1100 entstandene Hirsauer Codex gibt bereits einen umfassenden Überblick über die frühen Besitzerwerbungen des Klosters. Fast alle Orte, an denen später Pfleghöfe entstanden, sind dort bereits erwähnt.

Diese Pfleghöfe wurden an den Schwerpunkten des Klostereigentums eingerichtet, wo dann auch der Zehnte eingezogen wurde. Der Besitz bestand in der Regel aus Ländereien, landwirtschaftlichen Gütern, Mühlen, Kellereien und dergleichen, und war oft gepaart mit kirchlichen Rechten des Klosters an jenen Orten. Häufig lagen diese Pfleghöfe in Gegenden, in denen Wein angebaut wurde, und zwar nicht nur in heute bekannten Weinbauorten wie Heilbronn und Hessigheim, sondern auch in Regionen, in denen nur im mittelalterlichen Klimaoptimum Weinbau möglich war, wie zum Beispiel in Leonberg, Neckartailfingen oder am südlichen Schönbuchrand.

Die profanen Bauten dieser Pfleghöfe aus dem Mittelalter sind weitgehend verschwunden oder durch Neubauten ersetzt worden. Allerdings ist der Name des Hirsauer Pfleghofs – auch nach der Reformation – häufig auf die nachfolgenden Liegenschaften bis in die heutige Zeit übertragen worden, und so geben sie heute noch Zeugnis von der einstigen wirtschaftlichen Bedeutung des Reformklosters am Schwarzwaldrand.

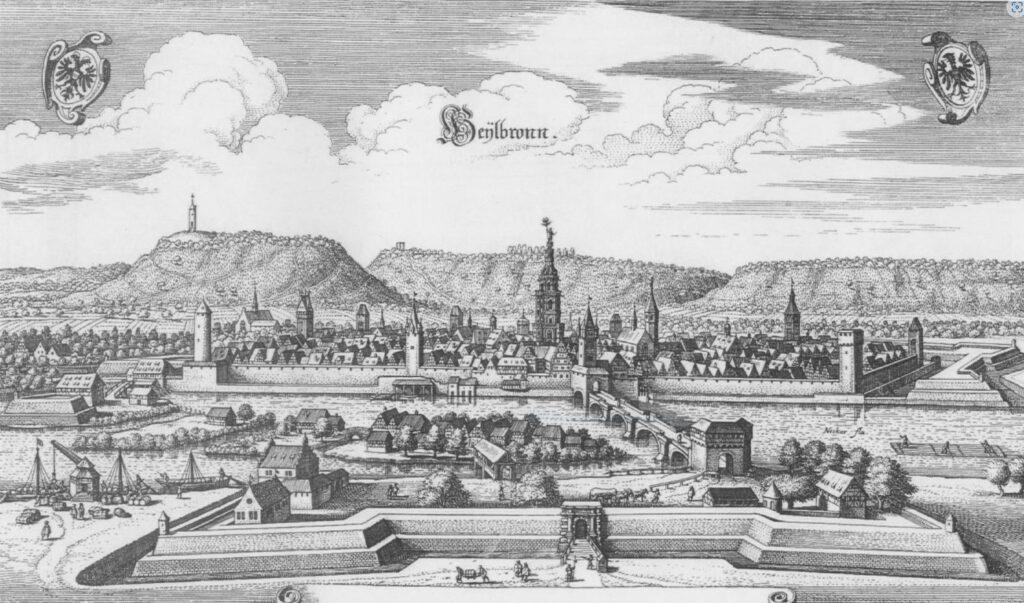

Heilbronn

Der Besitz des Klosters Hirsau in Heilbronn war bedeutend. Die Calwer Grafen hatten ihn in Erbfolge von den Öhringer Grafen erhalten und an ihr Hauskloster übertragen. Er umfasste nicht nur Ländereien, sondern auch Anteile an Schifflände, Markt und Münze. Der Codex Hirsaugiensis berichtet auch von einem langen Streit um den Heilbronner Besitz zwischen dem Kloster und den Nachfahren im Calwer Grafenhaus. Im Jahr 1324 sahen sich die Hirsauer Mönche gezwungen, ihren gesamten Heilbronner Besitz an das Kloster Maulbronn zu verkaufen.

Weitere Informationen

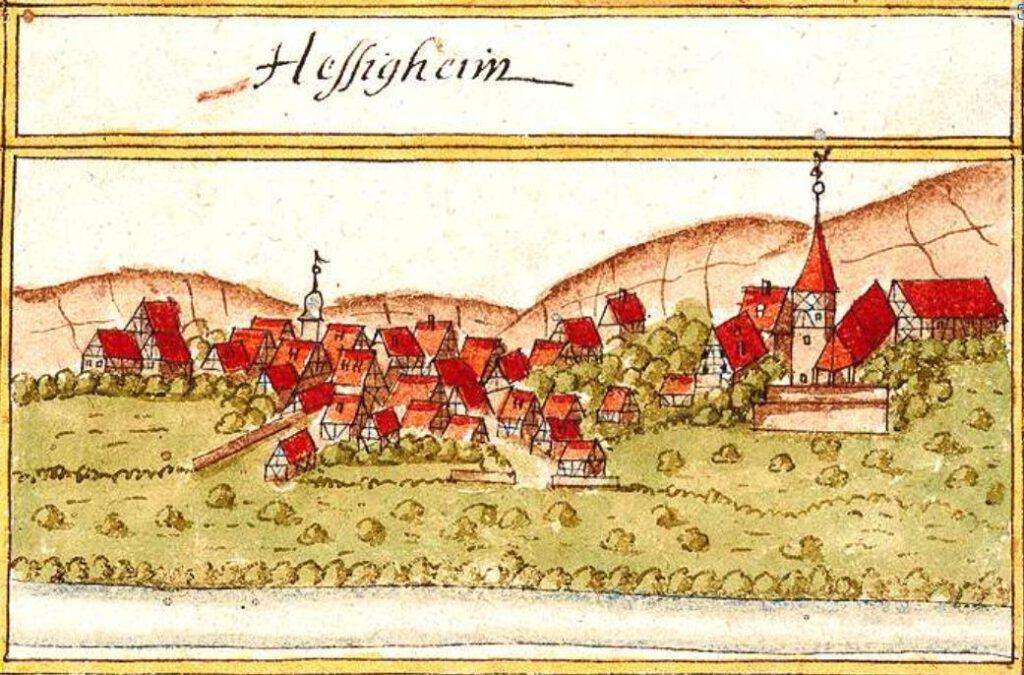

Hessigheim

Besitzungen in Hessigheim gelangten schon im frühen 12. Jahrhundert an das Hirsauer Kloster, auch die Ortskirche St. Stephan, die 1239 dem Kloster inkorporiert wurde. Bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts erwarb Hirsau noch den Fronhof (1417), den Bebenhäuser Hof (1488) und selbst noch Jahrzehnte nach der reformationsbedingten Auflösung des Mönchskonvents den größeren Teil des Murrhardter Hofes (1588). Diese Erwerbung fällt genau in die Zeit, als die württembergischen Herzöge ihr Jagdschloss in die Hirsauer Klosteranlagen bauten. Diese umfangreichen Güter und Einkünfte wurden von einer eigenen Pflege oder Kellerei verwaltet. Nach der Reformation wurden diese dem württembergischen Kirchenrat unterstellt. Das aus dem 15. Jahrhundert stammende Weingärtnerhaus, das einst die Hirsauer Pflege beherbergte, wird nach grundlegender Sanierung seit 1987 als Rathaus genutzt.

Weitere Informationen

Bauerbach

Bauerbach, im Kraichgau bei Bretten gelegen, wird bereits im achten Jahrhundert als Besitz des Klosters Lorsch erwähnt. Um 1100 erhält Hirsau von den Herren von „Burbach“ reichen Besitz einschließlich der Kirche. Bauerbach war nicht nur Pfleghof sondern auch Propstei, das heißt, dass hier eine kleine Mönchsgemeinschaft lebte. 1511 veräußerte Hirsau den gesamten Besitz an das Speyrer Domkapitel. Von den einstigen Gebäuden der Propstei ist nichts erhalten. Auch die Kirche wurde mehrfach neu erbaut. Nur das Kirchenpatrozinium „St. Peter“ erinnert noch an die Verbindung zu Hirsau.

Weitere Informationen

Stupferich

Stupferich, dessen Name auf einen „Stutenpferch“ zurückgeht, wird bereits um 1100 im Codex Hirsaugiensis erwähnt, als Graf Reginbodo von Malsch dem Kloster Hirsau die Kirche und weitere Besitzungen überträgt. Die Grafen von Malsch waren wie das Kloster Hirsau während des Investiturstreits Anhänger der päpstlichen Partei. Das Patronatsrecht über die Kirche in Stupferich bleibt bis zur Reformation beim Kloster Hirsau.

Weitere Informationen

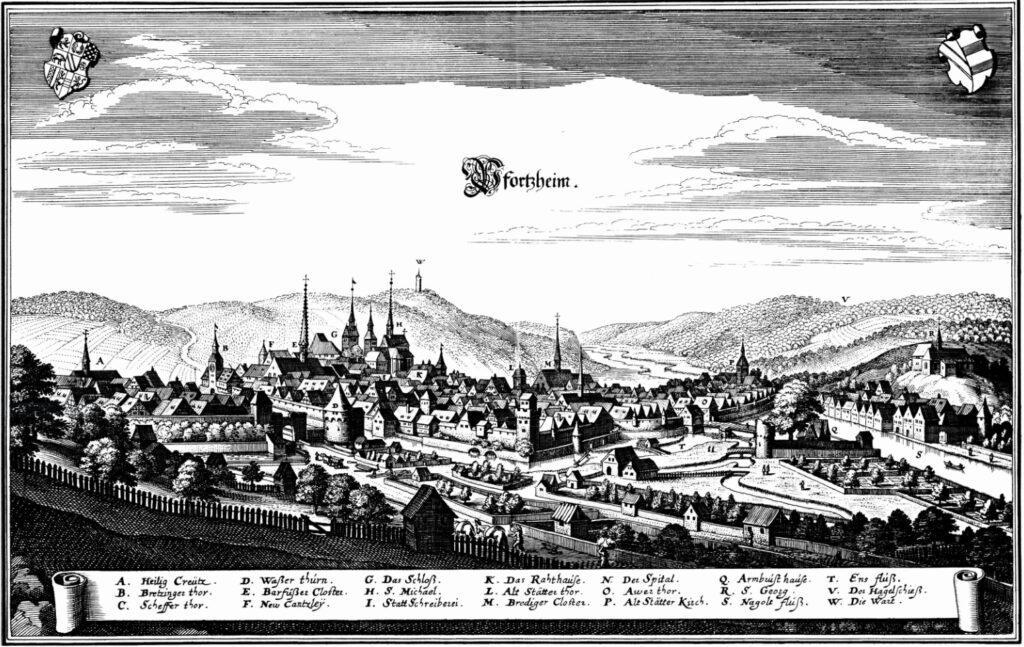

Pforzheim

Der Codex Hirsaugiensis berichtet, dass das Hirsauer Kloster durch Schenkungen in den Besitz von annähernd der Hälfte der Stadt Pforzheim gekommen ist. Die frühmittelalterliche Siedlung befand sich an gleicher Stelle wie die Römische, etwas unterhalb der Mündung der Nagold in die Enz, wo die Römer bereits eine Furt angelegt hatten. Die dort befindliche älteste Kirche Pforzheims, die Altstädter Kirche St. Martin (im Merian-Stich mit der Markierung „P“ am rechten Rand des ummauerten Stadtbezirks), war eine Eigenkirche des Hirsauer Klosters, der Hirsauer Pfleghof befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Im Laufe des 12. Jahrhunderts wurde systematisch etwa einen Kilometer westlich – zwischen Enz und Schlossberg gelegen – ein komplett neuer Siedlungskern, die Neustadt angelegt, wo sich auch heute noch das Stadtzentrum befindet. Mit Sicherheit waren die Hirsauer Mönche an dieser Entwicklung beteiligt.

Die mehrfache Zerstörung der Altstädter Kirche und deren Wiederaufbau hat ein bemerkenswertes Gebäudeteil überlebt: ein Tympanon aus dem frühen 12. Jahrhundert, das einstmals über dem Westportal thronte. Die figürlichen Darstellungen und Ornamente des Tympanons verweisen auf den Figurenfries des Hirsauer Eulenturms. Außer dem Namen der Kappelhofstraße erinnert heute nichts mehr an den einstigen Hirsauer Pfleghof in Pforzheim.

Weitere Informationen

Eberdingen

Eberdingen, wie auch der heutige Ortsteil Nußdorf, verdanken ihre erstmalige urkundliche Erwähnung dem Hirsauer Codex. Durch Schenkungen und Zukäufe vergrößerte sich der Hirsauer Besitz ständig, bis sich 1511 ganz Eberdingen in der Hand des Klosters befand. Das kirchliche Patronatsrecht in Eberdingen und Nußdorf lag ebenfalls beim Hirsauer Kloster. Um das Jahr 1500 wurde die Eberdinger St. Martins-Kirche im Auftrag Hirsaus neu gebaut. Das gotische Gewölbe des Chores ruht auf acht Konsolen mit Apostelbüsten, die eine künstlerische Verwandtschaft zum Apostelzyklus in der Hirsauer Marienkapelle zeigen. Auch in Eberdingen wurde zu jener Zeit Wein angebaut. Aus Hirsauer Akten ist ersichtlich, dass Eberdingen bis zu 200 Hektoliter Wein im Jahr abzugeben hatte. Mit der Reformation fiel der Eberdinger Besitz an das Haus Württemberg. Das 1575 in Nachbarschaft zur Kirche errichtete Gebäude des Hirsauer Pfleghofes, in dem sich Kelter und Zehntscheuer befanden, wurde 1989 umfassend saniert und beherbergt heute das Rathaus der Gemeinde.

Weitere Informationen

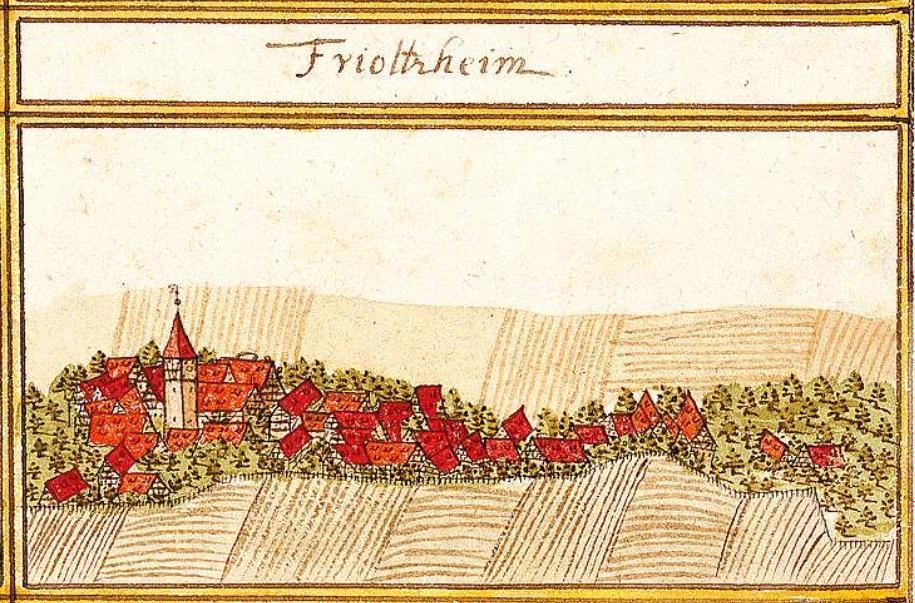

Friolzheim

Die ältesten Quellen zu Friolzheim berichten, dass das Kloster Hugshofen dort Besitzrechte hatte, die an Hirsau übertragen wurden. Das im Elsass bei Schlettstadt gelegene Kloster schloss sich in jener Zeit der Hirsauer Reform an. Der Hirsauer Codex berichtet um 1100, dass das Hirsauer Kloster Schenkungen in Friolzheim einschließlich der Kirche erhält, womit auch das Patronatsrecht einhergeht. Nach mehreren Besitzwechseln ist der gesamte Ort Ende des 15. Jahrhunderts Eigentum von Hirsau und bleibt es auch über die Reformation hinaus.

Friolzheim ist bis zur Auflösung des Hirsauer Klosteramtes im Jahr 1807 der am weitesten östlich gelegene Ort dieser Verwaltungseinheit im Herzogtum Württemberg. Bis ins 16. Jahrhundert hinein wird in Friolzheim Weinbau betrieben. Zur Verwaltung des Klosterbesitzes wird 1563 in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche eine Zehntscheuer erbaut. Nach aufwändiger Renovierung ist die Zehntscheune heute ein modernes Bürgerhaus und Veranstaltungszentrum für Friolzheim. Das Wappen von Friolzheim zeigt in seinem hinteren Teil einen Hirschrumpf. Damit soll an die jahrhundertelange Zugehörigkeit des Ortes zum Kloster Hirsau erinnert werden.

Weitere Informationen

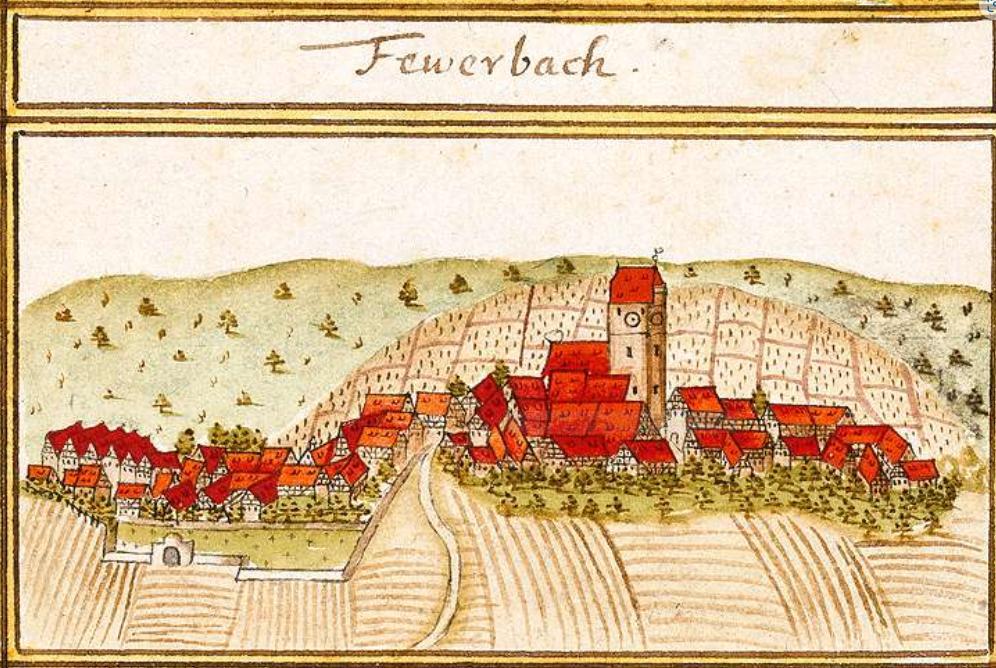

Feuerbach

Vom Besitz des Klosters Hirsau in Feuerbach und Umgebung berichtet bereits der Codex Hirsaugiensis. Dieser wurde dem Kloster von seinem Stifter Graf Adalbert von Calw übereignet. Der Pfleghof ist aber auch Zeugnis von schlechten Zeiten im Hirsauer Kloster. Wegen drückender Schulden ist der Konvent im Jahr 1281 gezwungen seinen Besitz in Feuerbach an das Kloster Bebenhausen zu verkaufen. Seither heißt das Anwesen Bebenhäuser Hof.

Weitere Informationen

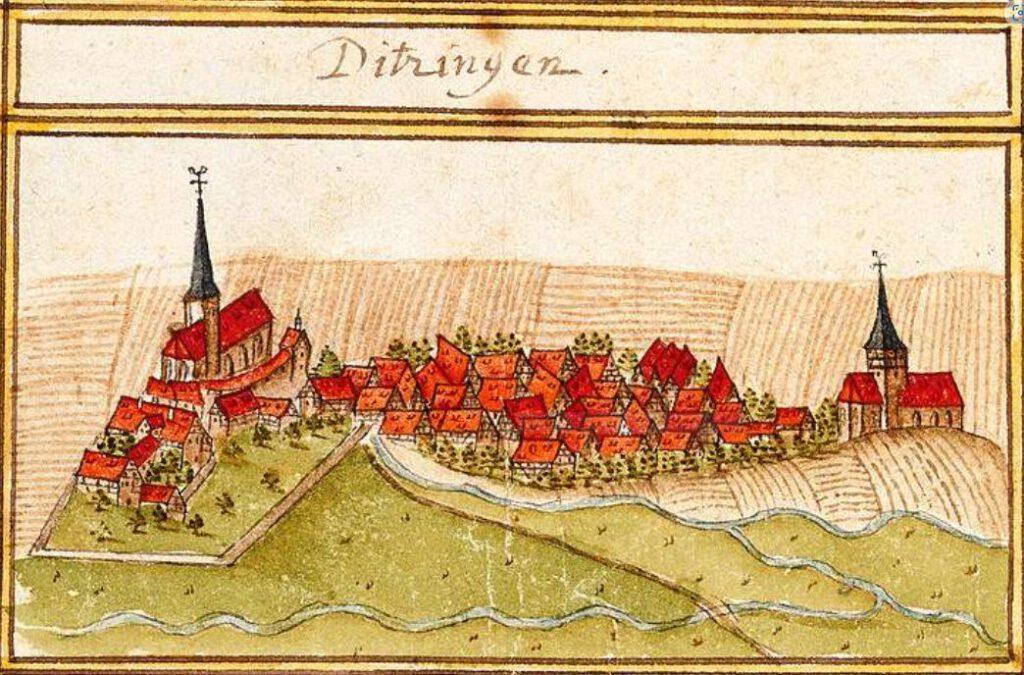

Ditzingen

Das Kloster Hirsau hatte in Ditzingen und Umgebung umfangreichen Besitz einschließlich der Kirchenherrschaft über die Konstanzer Kirche, die 1399 inkorporiert wurde. Die Hirsauer Mönche waren auch die Bauherren, als Ende des 15. Jahrhunderts die Konstanzer Kirche neu errichtet wurde. 1444 erwarb das Kloster das Anwesen der ehemaligen Ditzinger Ortsherrschaft und ließ dort eine Zehntscheune errichten. Der Zuständigkeitsbereich der Hirsauer Pflege umfasste auch den Besitz in Gebersheim, Hirschlanden, Hedelfingen, Botnang und Gerlingen. Das Gebäude wurde jüngst zu einem Wohnhaus umgebaut.

Weitere Informationen

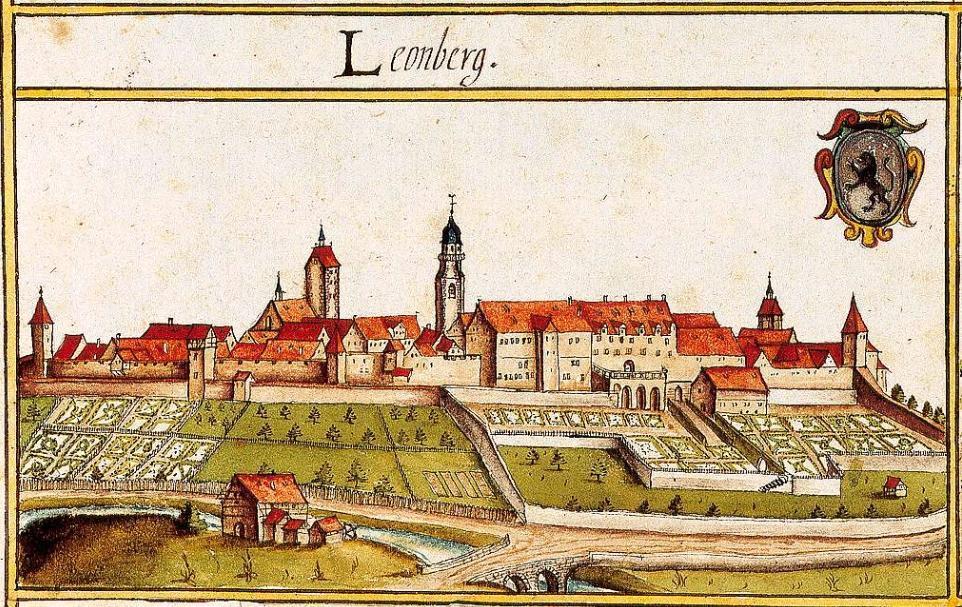

Leonberg

Es gibt keine gesicherte Information, ob der Hirsauer Klosterhof in Leonberg bereits vor der Reformation bestand. In der Zeit danach gehörte er zur Ditzinger Pflege und wurde von der evangelischen Kirchenverwaltung in der Regel in Personalunion mit Ditzingen geführt. Der ehemalige Klosterhof in der Leonberger Zwerchstraße, bestehend aus Wohnhaus und Zehntscheuer, ist weitgehend erhalten und als Kulturdenkmal geschützt. Nach aufwändiger Renovierung und Umbau zum Ausstellungsraum wurde die ehemalige Scheuer zur Heimat für den Galerieverein Leonberg.

Weitere Informationen

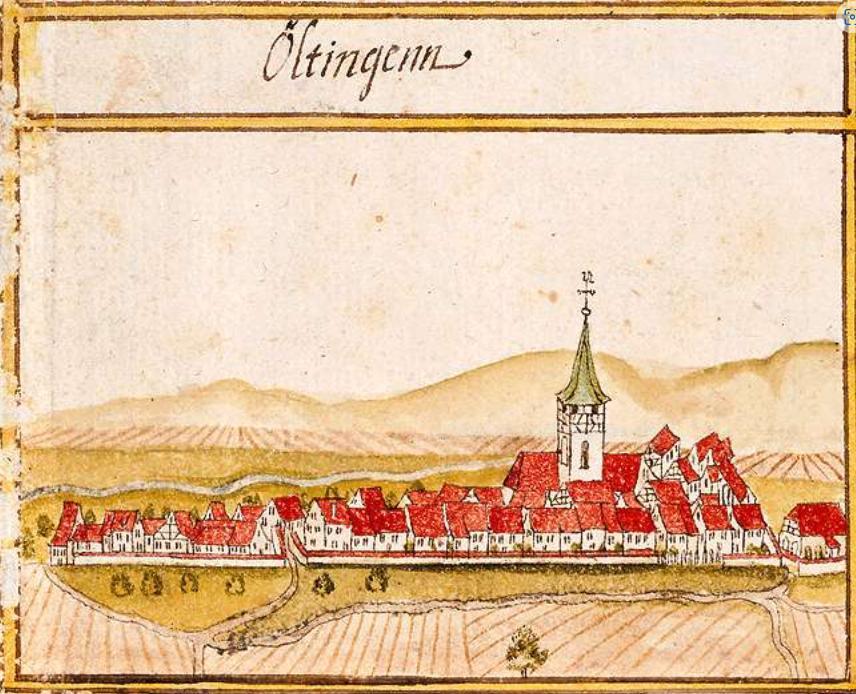

Eltingen

Zu Beginn des 12. Jahrhunderts erhielt das Kloster Hirsau von verschiedenen Adelsfamilien Schenkungen in Eltingen. 1248 wird auf Eltinger Markung die Stadt Leonberg gegründet. Bereits 1318 wie auch 1352 im nahegelegenen Warmbronn sah sich Hirsau gezwungen seinen gesamten Besitz an Württemberg verkaufen. Der heute noch erhaltene Fronhof wird „Kloster“ genannt, obwohl er dies nie war. Vielmehr erinnert der Name an die historischen Besitzrechte des Klosters Hirsau in Eltingen.

Weitere Informationen

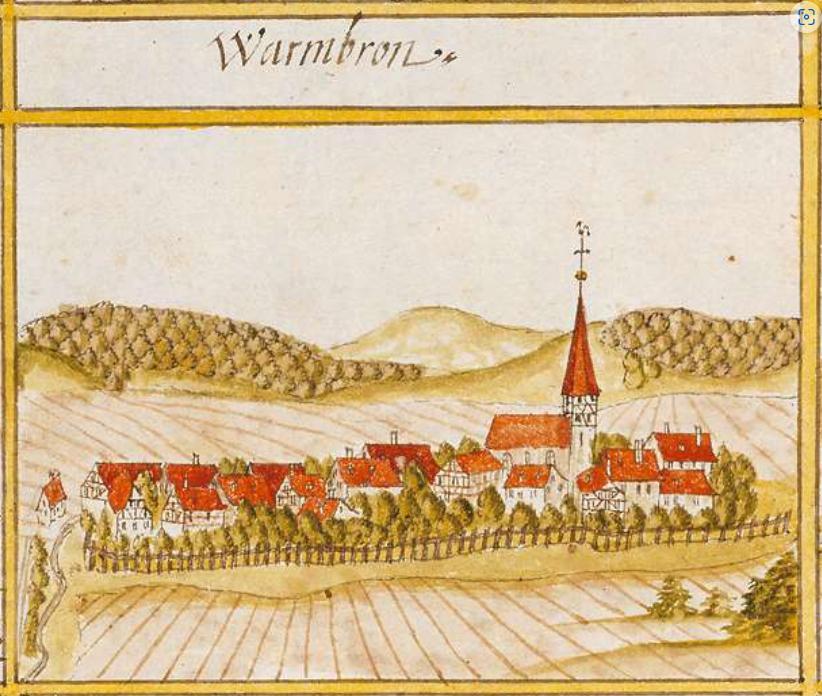

Warmbronn

Bereits um 1100, so berichtet der Codex Hirsaugiensis, ertauschte sich das Kloster Hirsau zehn Huben in „Warmbrunnen“. Später gehörte der gesamte Ort Warmbronn dem Kloster Hirsau. Die erste Kirche im Ort wird auch vom Hirsauer Kloster errichtet. Der Hirsauer Hof, einst Keimzelle des Dorfs, ist heute noch ein ortsbildprägendes Gebäude.

Weitere Informationen

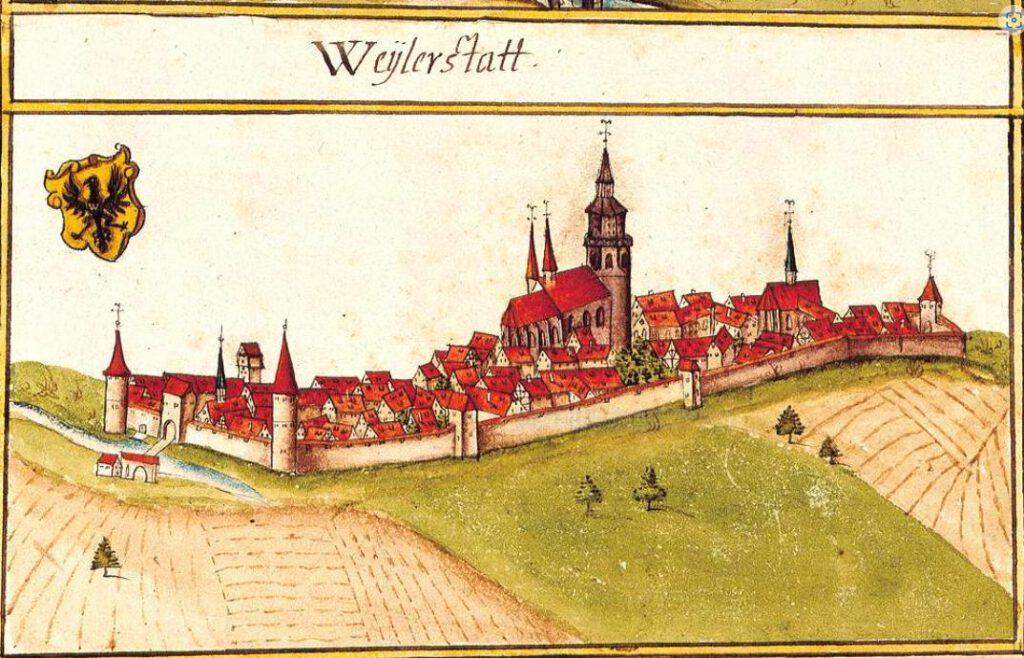

Weil der Stadt

Der Hirsau am nächsten gelegene Pfleghof war der in Weil der Stadt. Bereits im Hirsauer Codex wird zahlreicher Besitz in und um Weil der Stadt aufgelistet. Dieser wurde bereits um 1060 von Graf Adalbert von Calw dem Kloster übereignet. Auch nach der Reformation hatte der Pfleghof noch Bestand. Da die Stadt katholisch blieb, war der Hirsauer Pfleger über lange Zeit der einzige Protestant in der Stadt. Das Gebäude des Pfleghofs, Zeuge historischer Besitz- und Herrschaftsstrukturen in der Stadt , steht heute noch in der Kellereigasse 6. Im Kern stammt es aus dem 15. Jahrhundert, nach dem Stadtbrand 1648 wurde es wieder aufgebaut. Die nördlich angrenzenden Ökonomiegebäude wurden 1982 abgebrochen.

Weitere Informationen

Schafhausen

Wie viele Orte der Region erscheint Schafhausen erstmals um das Jahr 1100 im Hirsauer Schenkungsverzeichnis, dem Codex Hirsaugiensis. Neben den Calwer Grafen stifteten auch andere Adlige Besitz in Schafhausen an das Kloster. Die Schafzucht war ein bedeutender Wirtschaftszweig im Ort. Hirsau besaß hier auch den Herrschaftshof und das damit verbundene Schafrecht, das die Gemeinde erst 1525 ablöste. Mit dem Erwerb des Besitzes des Hauses Württemberg in Schafhausen im Jahr 1468 gehörte der ganze Ort dem Hirsauer Kloster. Im Zuge der Reformation fiel der Ort wieder an Württemberg und war bis zu dessen Auflösung 1807 Teil des Klosteramts Hirsau. Noch 1801 ließ das Klosteramt eine neue Zehntscheuer am oberen Rand des Dorfkerns errichten, die dann bereits 1854 infolge der Zehntablösung an Privatleute verkauft wurde. Heute beherbergt die Zehntscheuer eine Sammlung des Heimatvereins zur Ortsgeschichte. Das Wappen von Schafhausen zeigt – bezugnehmend auf die enge Verflechtung der Ortsgeschichte mit dem Hirsauer Kloster – neben dem namengebenden Schaf einen Abtsstab.

Weitere Informationen

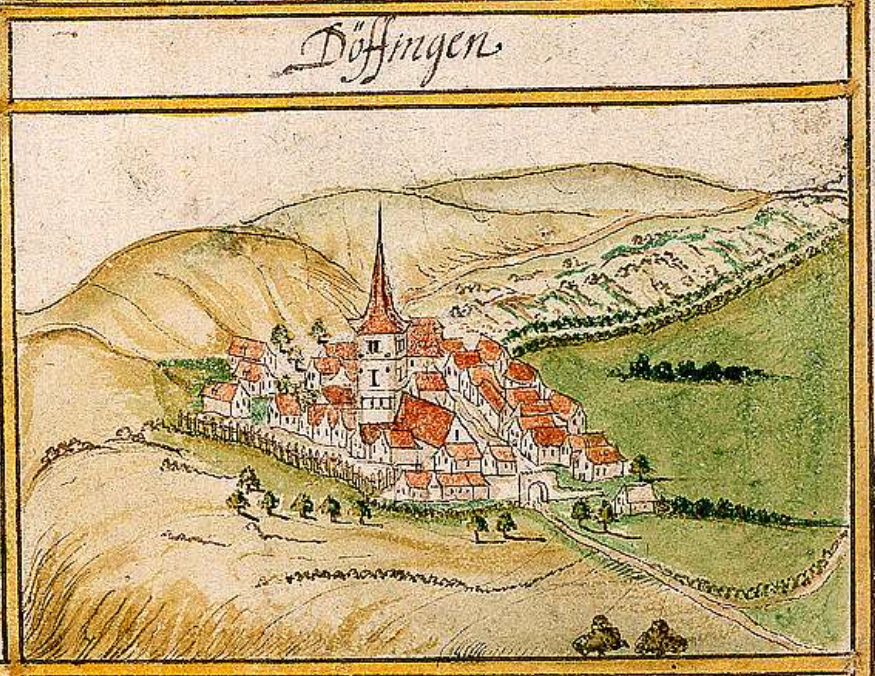

Döffingen

Bereits im Hirsauer Formular von 1075 wird dem Kloster Hirsau Besitz an Grund und Boden wie auch an der Kirche in Döffingen bestätigt. Dieser wurde dem Kloster von den Calwer Grafen übereignet. Der Eintrag Döffingens im Hirsauer Codex lässt vermuten, dass der Besitz dort bereits bei der ersten Gründung um das Jahr 830 durch Graf Erlafrid dem Aurelius-Kloster gestiftet wurde. Im 15. Jahrhundert konnte das Kloster Hirsau seinen Besitz in Döffingen noch einmal ausweiten. In einer überlieferten Urkunde vom 24. Juni 1482 gewährt die Gemeinde Döffingen dem Kloster Hirsau Steuerfreiheit für die neu erkaufte Zehntscheuer. Mit der Reformation fiel der Klosterbesitz an Württemberg. Im Gegensatz zu Schafhausen kam Döffingen nicht zum Klosteramt Hirsau, sondern zum Oberamt Böblingen. Das heute existierende Gebäude des Zehnthofs am Rand des alten Ortskerns wurde 1779 erbaut. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Gebäude an Privat verkauft. Die Straße, an der das Gebäude liegt, erinnert heute noch an dessen historische Funktion. Sie heißt „Im Zehnthof“.

Weitere Informationen

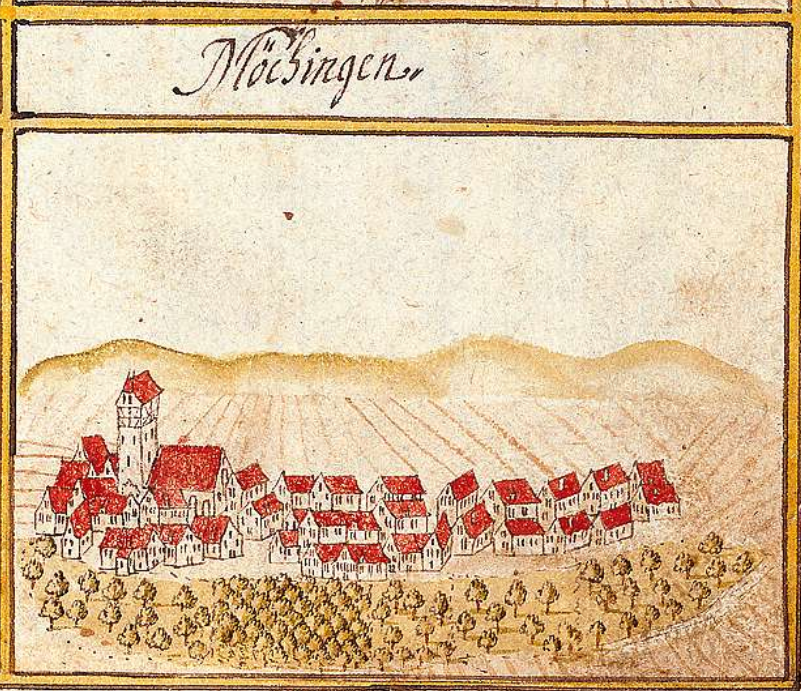

Maichingen

Maichingen gehört zu den ältesten Besitzungen des Hirsauer Klosters. Der Hirsauer Codex berichtet, dass bereits bei der Gründung des ersten Aurelius-Klosters um 830 Graf Erlafrid 12 Huben sowie die Kirche dem Konvent übereignete. Folglich erscheint dieser Besitz dann auch im Hirsauer Formular von 1075. Siedlungsspuren aus römischer und alemannischer Zeit deuten an, dass Maichingens Geschichte noch weiter zurückgeht. Der Fronhof und der Widdumhof nebst Scheuer, sowie die Kirche St. Laurentius mit dem Friedhof, alle im Besitz des Hirsauer Klosters, bildeten die Keimzelle des Dorfs.

Weitere Informationen

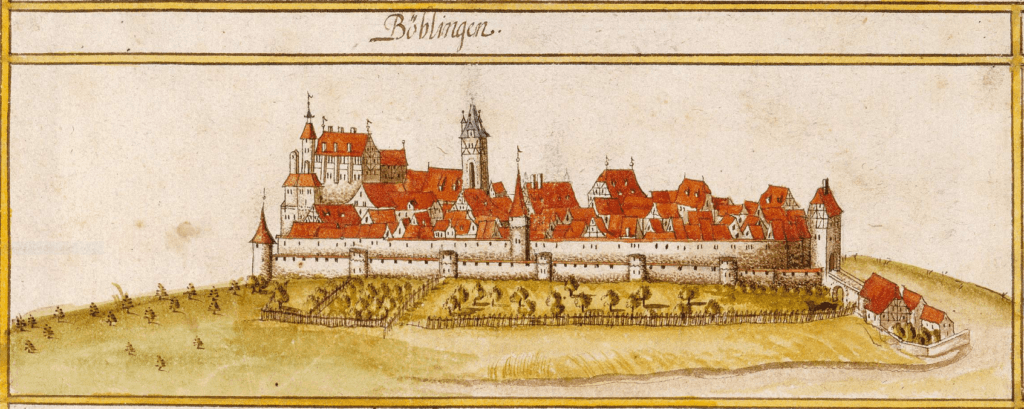

Böblingen

Schon der Codex Hirsaugiensis berichtet von einigen Schenkungen in Böblingen zu Gunsten des Hirsauer Klosters. Einen deutlich größeren Umfang bekam der Hirsauer Besitz in Böblingen erst im 15. Jahrhundert. Mechthild, geborene Pfalzgräfin bei Rhein, übergab 1468 die Böblinger Pfarrkirche mit allen Zehnten, Nutzungen und allem, was dazu gehört, sowie dem Patronatsrecht an das Kloster in Hirsau. Mechthild von der Pfalz – sie war die Mutter des Grafen Eberhard im Bart von Württemberg – hatte nach dem Tod ihres Mannes das Böblinger Schloss als ihren Witwensitz gewählt. Sie hat das Kloster Hirsau in so starkem Maß begünstigt, dass man sie auch als dessen „zweite Stifterin“ bezeichnet. Wahrscheinlich war es Mechthild und ihren Schenkungen in hohem Maß zu verdanken, dass das darbende Hirsauer Kloster Ende des 15. Jahrhunderts wieder wirtschaftlich Tritt fasste, und daraufhin dessen bauliche Erneuerung mit den zahlreichen gotischen Neubauten möglich wurde.

Ein Zehnthof ist bereits im Böblinger Lagerbuch von 1495 genannt. Im späten 16. Jahrhundert wurde die „Kloster Hirsauische Zehntscheuer“ unter Beteiligung des württembergischen Hofbaumeisters Georg Beer an gleicher Stelle neu errichtet. Den zweiten Weltkrieg überstand das Gebäude als eines von Wenigen der Böblinger Altstadt unversehrt. Heute beherbergt die Böblinger Zehntscheuer das Bauernkriegsmuseum – ausgerechnet an dem Ort, wo die Bauern einst den verhassten Zehnten abliefern mussten.

Weitere Informationen

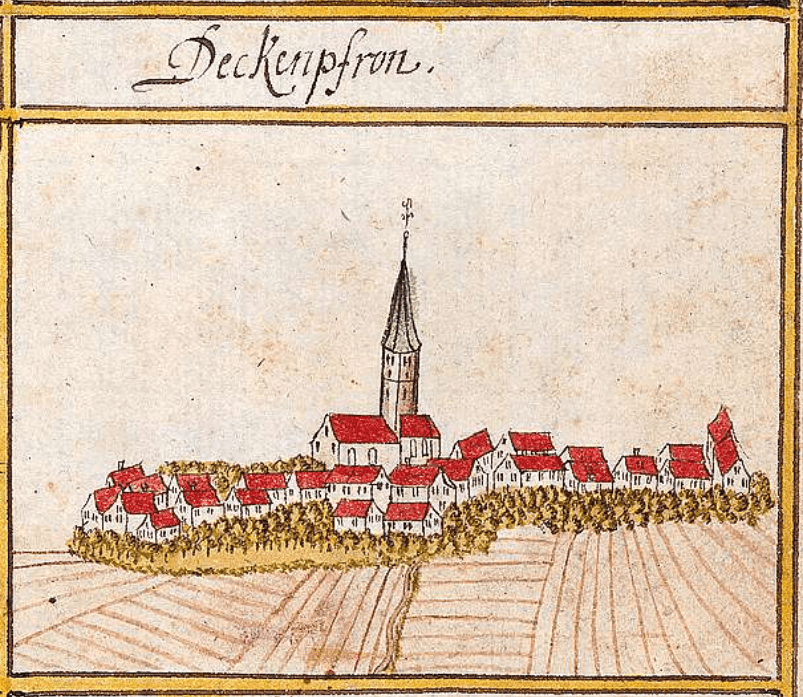

Deckenpfronn

Der zweite Gründungsbericht im Hirsauer Codex berichtet, dass bereits zur Gründung des ersten Aurelius-Klosters um das Jahr 830 Graf Erlafrid seinem Hauskloster all seinen Besitz, sowie die Kirche in Deckenpfronn übereignete. Diese Schenkungen werden unter Graf Adalbert II. von Calw im Hirsauer Formular von 1075 durch König Heinrich IV. bestätigt. Die umfangreichen Güter blieben bis zur Reformation im Besitz des Klosters, danach wurde Deckenpfronn Teil des Hirsauer Klosteramts.

Die heute noch bestehende Zehntscheuer wurde 1807 im Auftrag der Kameralverwaltung Hirsau erbaut. Sie ist ein Nachfolgebau für eine ältere Zehntscheuer an anderer Stelle im Dorf. Über Jahrhunderte dienten diese Gebäude dazu, die Naturalabgaben der Bauern des Ortes einzusammeln und zu vermarkten. Als eines der wenigen Gebäude des Dorfes überstand die Zehntscheuer den verheerenden Bombenangriff auf Deckenpfronn kurz vor Ende des zweiten Weltkriegs. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten dient sie heute als Bürgerhaus. Im Ortswappen von Deckenpfronn weist ein Abtsstab darauf hin, dass die Geschichte des Ortes über annähernd 1000 Jahre hinweg eng mit der des Hirsauer Klosters verbunden war, von der Schenkung für das erste Aurelius-Kloster bis zur Auflösung des württembergischen Klosteramtes.

Weitere Informationen

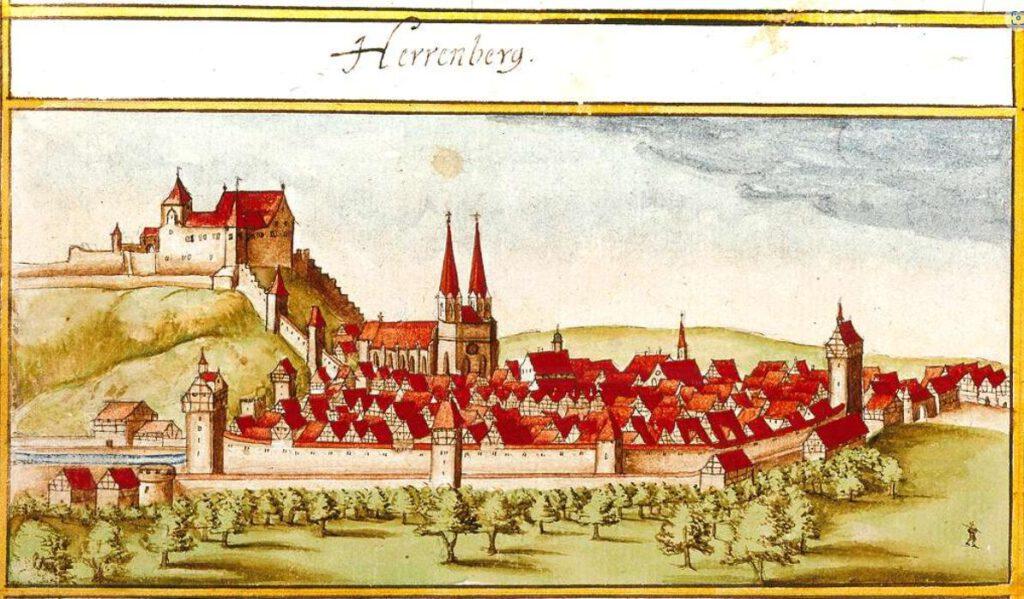

Herrenberg

In Herrenberg unterhielt das Kloster Hirsau an zwei verschiedenen Adressen einen Pfleghof. Bereits Ende des 14. Jahrhunderts in der Tübinger Straße 22. Das nach dem Stadtbrand 1635 an gleicher Stelle erbaute Haus beherbergt heute ein Gaststätte. Im 15. Jahrhundert erwarb Hirsau zwei Anwesen in der Schuhgasse. Die heutigen Gebäude dort sind ebenfalls Nachfolgebauten aus dem 17. Jahrhundert. Zum Hirsauer Pfleghof gehörte außerdem eine Scheune außerhalb der Stadtmauer.

Weitere Informationen

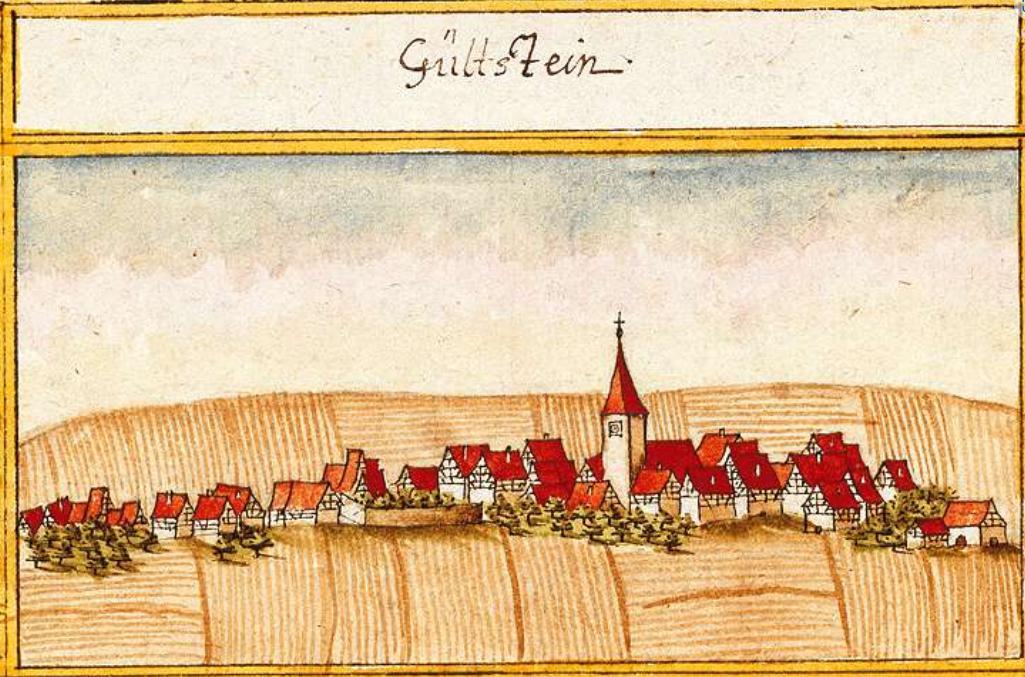

Gültstein und Mönchberg

Der Ort Gültstein wird erstmalig bereits im 8. Jahrhundert im Lorscher Codex urkundlich erwähnt. Im Jahr 769 schenkte ein Graf Erlafrid dem Kloster Lorsch an der Bergstraße Güter in Gültstein. Bei der ersten Gründung des Aurelius-Klosters um das Jahr 830 übereignete ebenfalls ein Graf namens Erlafrid – mit großer Wahrscheinlichkeit ein Nachfahre des Erstgenannten – Besitzrechte in Gültstein an den Hirsauer Konvent. Später kamen zahlreiche Schenkungen hinzu, so dass dort ein eigener Pfleghof errichtet wurde. Insbesondere der Weinbau am Schönbuchrand war für die Mönche von Interesse. Um diesen auszubauen, wurde die Kolonie Mönchberg gegründet. Im von König Heinrich IV. 1075 ausgestellten Hirsauer Formular, wurde das Besitzrecht der Weinberge in Gültstein ausdrücklich bestätigt.

Das ehemalige Pfleghof-Ensemble prägt heute noch das Ortsbild in der Mitte von Gültstein. Der Pfleghof selbst wurde 1873 abgerissen, und auf dessen Keller und Grundmauern das „alte Schulhaus“ erbaut. Die zum Pfleghof gehörende Zehntscheune wurde Mitte des 18. Jahrhunderts neu errichtet. Sie diente zwischenzeitlich als Farrenstall der Gemeinde, nach umfangreichen Sanierungsarbeiten beherbergt sie heute Wohnungen und eine Bankfiliale. In direkter Nachbarschaft befindet sich die Kirche, deren bauliche Anfänge auf das Jahr 1091 datiert werden. Sie verweist mit ihrem St. Peter-Patrozinium ebenfalls auf die Zugehörigkeit zum Kloster Hirsau und dessen Patronatsrecht. Das Wappen von Gültstein zeigt abgesehen von der Farbgebung exakt das Motiv des Hirsauer Wappens, Hirsch mit Abtsstab.

Weitere Informationen

Neckartailfingen

Bereits um 1090 schenkten die Grafen von Achalm Güter und einen Anteil an der Kirche von Neckartailfingen an das Hirsauer Kloster. Die Mönche begannen auch gleich dort eine Kirche zu bauen, diese wurde 1111 fertiggestellt. Mit ihren Säulen und Würfelkapitellen ist sie ein typischer Vertreter der Hirsauer Bauschule. Erst 1515 verkaufte das Kloster seinen Besitz an die Gemeinde gegen jährliche Abgaben. Der Pfarrsprengel und damit auch die Zuständigkeit des Pfleghofs umfasste auch Nachbargemeinden wie Grötzingen, Schlaitdorf, Häslach und Altdorf.

Weitere Informationen

Kontakt

Freunde Kloster Hirsau e.V. Geschäftsstelle

Ortsverwaltung Hirsau/Rathaus

Aureliusplatz 10

75365 Calw-Hirsau

Telefon: 07051-9675-0